La Collégiale Notre Dame de Saint-Omer, un joyau de l'art Gothique du Nord

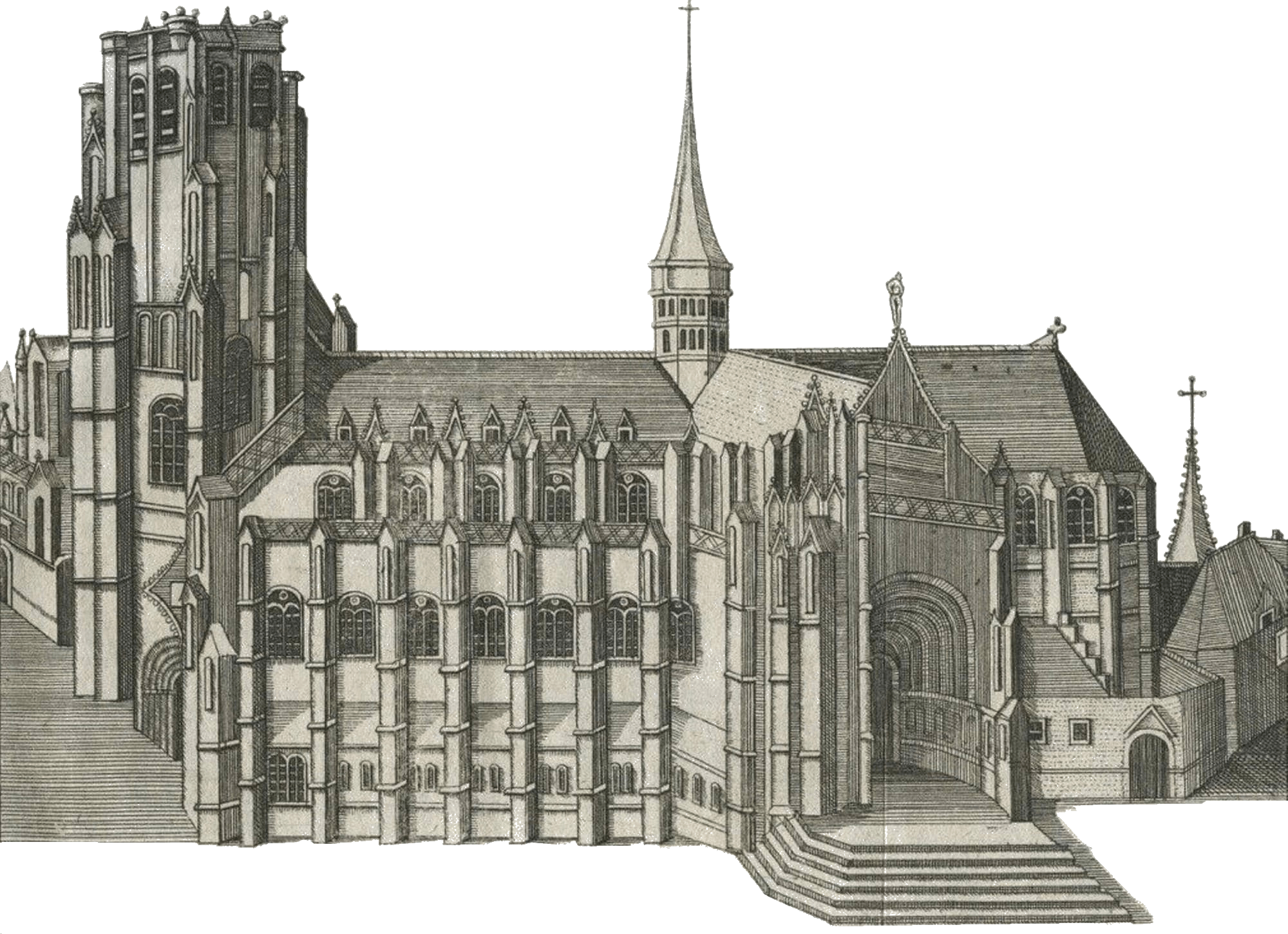

La Collégiale possédait une flèche qui fut détruite par une tempête en 1606

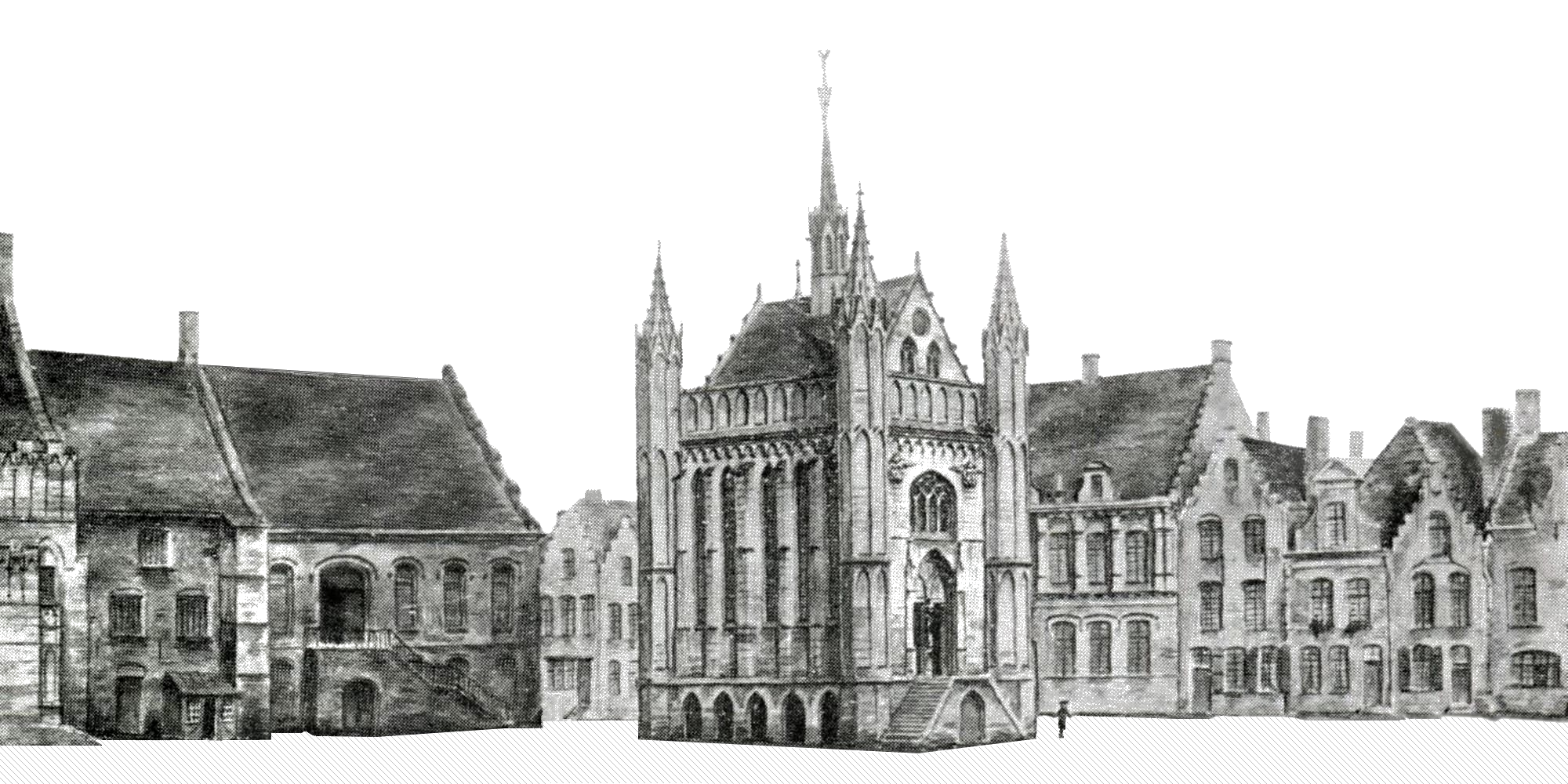

Ancienne chapelle Notre-Dame des miracles érigée sur la grand place en 1271

Quelques cléfs pour connaître la riche histoire de la ville de Saint-Omer

Avant de lire l'histoire condensée de la Cathédrale nous vous proposons quelques détails du passé de la ville qui vous aideront à mieux comprendre ce qui suit. Si donc vous avez des lacunes historiques concernant Saint-Omer : cliquez ici.

Naissance Carolingienne ou Pré Romane de la Collégiale de Saint-Omer

La Cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer

n'est pas une Cathédrale comme les autres, elle est née au début du IX ème siècle d'une division au sein de l'abbaye de Sithiu, entre une communauté de moines et une communauté de chanoines, réalisée à l'instigation de l'abbé Fridugise dès le début de l'année 820. Cette séparation s'inscrit dans le mouvement général de réforme de l'Église, mené sous l'impulsion des rois puis des empereurs carolingiens. Elle vient également sanctionner une caractéristique intrinsèque du monastère de Sithiu qui, depuis les premières années de sa fondation, est constitué de deux entités. Un monastère "bas" au milieu des marais, dédié aux apôtres Pierre et Paul, avait été fondé en 649 par les moines Bertin, Mommelin et Ébertram, trois compatriotes de l'évêque de Thérouanne Omer, auquel un chef local nommé Adroald avait donné la terre de Sithiu. En 663, une église "haute" dédiée à la Vierge, qu'Omer avait construite non loin de là sur une colline, est confiée par celui-ci à Bertin et ses successeurs au moyen d'un privilège de "petite liberté". L'épisode de la division de Fridugise ne nous est connu que par le récit qu'en donne près de cent cinquante ans plus tard le moine Folcuin dans ses Gesta des abbés de

Saint-Bertin.Selon lui, Fridugise brisa l'unité du monastère : au "monastère d'en bas" il abaissa le nombre de moines de quatre-vingt-trois à soixante et en chassa les plus stricts, au "monastère d'en haut" où vivaient quarante moines, il établit trente chanoines. Cette réforme entérina également la séparation des domaines. Cependant, le dossier à charge constitué par Folcuin incite à une relecture critique, en effet Folcuin y présente la séparation opérée à Sithiu comme un des pires maux que l'abbaye ait jamais connu, Fridugise ayant détruit la paix fraternelle entre les deux monastères et chacun revendiquant désormais une sorte de primauté sur l'autre.

Ce récit est partial et réducteur car de nombreux indices, récemment mis en lumière par l'historienne Brigitte Meijns, montrent que cette rupture ne semble pas avoir été aussi brutale que ne le laisse penser la lecture du récit de Folcuin : les deux communautés restent dirigées par des abbés communs jusqu'au moins la fin du IX ème siècle, et continuent, dans les documents d'archives, d'être désignées comme un tout jusqu'au X ème siècle, de plus, elles garderont des possessions communes jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Aux XI ème et XII ème siècles cependant, la communauté de chanoines semble avoir acquis une certaine indépendance : la dénomination n'est

plus la même, un prévôt apparait à sa tête et la collégiale est désormais dotée de privilèges pontificaux. Il semble donc qu'entre le XI ème et le XII ème siècle un changement se soit opéré qui ait modifié définitivement la donne entre ces deux communautés de Sithiu et qui semble avoir pérénisé la communauté des moines et celle des chanoines. Dès lors, et pendant plusieurs siècles, ces deux communautés s'affronteront en matière de sciences, techniques et d'histoire afin d'obtenir le leadership de la connaissance et de la richesse dans la région.

Ces XII ème et XIII ème siècles furent ceux des

croisades et de l'expansion extraordinaire de la ville de Saint-Omer , les historiens consignent qu'en l'an 1200 il y avait environ 20 000 habitants et qu'en l'an 1300 il y en avait plus de 35 000.

- Si vous désirez connaitre l'histoire de Sithiu cliquez

ici

La Collégiale Notre Dame de Saint-Omer reconstruite au XIII ème siècle, dans un style Gothique primitif

Cette Cathédrale dédiée à Notre-Dame de Saint-Omer fut de nombreuses fois reconstruite et agrandie depuis sa création en l'an 663. Sous la dynastie Capétienne la religion Catholique devint omnipotente dans le royaume Franc, le monastère d'en haut qui était devenu fort important fut détruit en 1033 par un incendie. Sa reconstruction fut immédiatement entreprise en pur style Roman.

Avec l'arrivée en 1052 des reliques de saint Omer dans la nouvelle église qui n'était pas complétement terminée, le Prévot de Notre-Dame ordonna l'agrandissement du monument.

Plus tard, sous le règne de Philippe Auguste dans les premières années du XIII ème siècle elle sera totalement ravagée par un incendie, et, la même année, le prévot de Notre-Dame Gérard IV d'Alsace ordonnera la construction d'un nouveau monument qui sera érigé en pur style gothique.

De cette période romane, il ne reste qu’une chapelle orientée qui s’ouvre sur le bras nord est du transept, c'est la chapelle des Trépassés ou des Cloches, ainsi que la tourelle d’escalier placée à l’extrémité du bras sud ouest du transept, sur son flanc occidental.

Cette construction Gothique s’échelonnera dans le temps et progressera d’est en ouest. Elle commence par le chœur ( XII ème - XIII ème siècles ), continue par le transept ( XIV ème - XV ème siècles ) et la nef ( XIV ème siècle ) et s’achève par la tour occidentale (XV ème -XVI ème siècles).

Complétement terminée au XVI ème siècle ce monument est un mélange réussi de l'art gothique primitif, classique, rayonnant et enfin flamboyant.

Elle reste l’un des rares témoins de la floraison gothique du Nord de la France qui nous soit parvenu intact. Les révolutionnaires commettront entre les annèes 1790 et 1794 des dégats en nombre sur les statues, peintures, sculptures, dallages de Notre-Dame,

beaucoup d'objets seront également volés durant cette période trouble de notre histoire. Néanmoins, grâce à la ferveur religieuse et au courage de certains Audomarois quelques objets seront sauvés, et, ils font aujourd'hui encore le bonnheur des

fidèles et des visiteurs. Lieu de passage entre le Sud et le Nord de l’Europe, de nombreux érudits s’y sont arrêtés au cours de ces dix derniers siècles. Aujourd’hui encore, la

Cathédrale de Saint-omer

attire une foule de visiteurs en raison de sa beauté architecturale et de ses trésors artistiques et religieux. Elle nous livre un patrimoine historique, iconographique, architectural, musicologique et religieux inestimable.

De nos jours, la Collégiale de Saint-Omer reste le centre d'une grande dévotion Chrétienne

De nos jours, les visiteurs peuvent constater la vivacité des pratiques dévotionnelles ancrées en ce lieu notamment pour Notre Dame des Miracles et saint Erkembode.

❖ Il existait sur la grand place un très beau monument gothique dédié au culte de Notre-Dame des Miracles. En effet, c'est en 1271, que le comte Robert d’Artois autorisa la ville de Saint-Omer à ériger une chapelle dédiée à Notre Dame sur la place Foch, là où s’élevait à l’origine une colonne sur laquelle était placée la statue de Notre-Dame des miracles. Le niveau de la chapelle était surélevé de plus de trois mètres et il fallait monter quinze marches pour y accéder. Cette particularité était due à l'obligation de respecter la juridiction laïque, qui interdisait toute construction au niveau du sol à cet endroit. Pour contourner la loi, et avec l'accord de tous les intervenants il fut décidé de construire la chapelle en élévation, la faisant reposer sur des piliers et des colonnes, avec en dessous des boutiques, des échoppes un cabaret propriétés de la ville et loués à des particuliers. Achevée en 1285 elle devint très vite un lieu de pèlerinage, ou l'on venait de toute la campagne environnante pour prier Notre-Dame des Miracles. Lors des épidémies de peste, la chapelle du marché ne désemplissait pas, de jour comme de nuit, et les invocations à la Vierge devenaient plus ardentes. À l’intérieur du monument brûlait jour et nuit une multitude de cierges preuve de la piété des fidèles. Lors du siège que le roi de France imposa entre le 5 mai et le 16 juillet 1638 à la ville de Saint-Omer les boulets de canons endomagèrent de nombreuses maisons de la place du Grand-Marché, mais la chapelle fut épargnée. Dès la levée du siège, l'intervention divine ne faisait pas de doute dans la population, et, la procession dite du « Vœu » se déroula régulièrement tous les ans dans les rues de la ville. Des miracles, il y en eut beaucoup au cours des siècles qui suivirent, à en croire les nombreux ex-voto témoins de la reconnaissance des pélerins pour les faveurs obtenues. Cette chapelle fut détruite en 1785 afin de faciliter la manœuvre des troupes sur la place. La statue de Notre-Dame des Miracles ( datant de 1201 ) fut alors déplacée avec son autel dans le transept sud de la cathédrale de Saint-Omer. La dévotion liée au culte de Notre-Dame des Miracles n'a pas faibli depuis le moyen âge, et les pélerinages y sont encore très nombreux.

❖ Saint Erkembode ( signifie 'envoyé reconnu' ) fut le 4 ème Abbé de saint Bertin et le 7 ème évêque de Thérouanne. Il est appelé dans la dévotion populaire Le saint qui fait marcher. La légende veut qu'il soit venu d'Irlande en 723 avec deux compagnons "Lugle" et "Luglien", il était moine Bénédictin à Saint-Omer, parcourant sans relâche le vaste diocèse de Thérouanne,

d'Ypres (Belgique) à la vallée de la Somme, pour redistribuer des terres aux pauvres. Il meurt presque paralysé en 742.

Les hagiographes sont unanimes à nous le représenter vivant dans le monastère de Sithiu, sous la conduite de saint Bertin, et travaillant, avec un zèle admirable, à marcher sur ses traces dans la pratique des vertus monastiques. Il y fit de si rapides progrès, que tous les suffrages des frères se prononcèrent en sa faveur, quand il fut question de donner un successeur à ce saint Abbé, qui venait d'expirer.

Erkembode gouverna donc cet important monastère après Erlefride et Rigobert, lesquels avaient été, du vivant de saint Bertin, chargés de le remplacer dans les fonctions que son grand âge ne lui permettait plus de remplir entièrement.L'évêque de Thérouanne, Ravengerus, successeur de saint Bain, étant mort dans ce temps, le clergé et le peuple élurent saint Erkembode pour le remplacer, en conservant néanmoins la direction de la communauté de Sithiu, dont tous les religieux lui étaient unis par les liens de l'affection la plus touchante et la plus sincère.

Il se montra constamment le père des pauvres et des malheureux, le consolateur de tous ceux qui étaient dans la souffrance, et un véritable serviteur de Jésus-Christ. Après donc que ce bon et prudent serviteur de Dieu, eut bien géré durant sa vie l'argent de son seigneur, et qu'il eût travaillé avec persévérance il fut appelé par le Seigneur pour recevoir sa juste récompense et changer par un heureux commerce les choses périssables pour les éternelles. Erkembode mourut le 12 avril de l'année 742 après avoir gouverné son diocèse l'espace de vingt-six ans. Son corps fut déposé par les soins du peuple dans l'église de Notre-Dame, à Saint-Omer, devant l'autel principal de la sainte Mère de Dieu. De nombreux miracles s'opérèrent auprès de ce tombeau, et les pieuses libéralités des fidèles envers leur Patron se multiplièrent à tel point, qu'elles suffirent pour réparer cette église déjà ancienne, et même pour en bâtir une seconde.Saint Erkembode fut et reste l'objet d'une grande dévotion, et de nombreux pélerinages lui furent consacrés, les pélerins laissaient leurs chaussures en témoignage de leur longues marches. Puis sa tombe devint un lieu de dévotion pour les parents d'enfants infirmes. De nos jours encore les dévots déposent sur le sarcophage des chaussures d'enfants en guise d'Ex votos.

En 1792, la Cathédrale, fermée au culte, fut transformée en magasin à fourrage. Comme bien d'autres églises, Notre-Dame eut beaucoup à souffrir du vandalisme post révolutionnaire, néanmoins dans la ville c'est l'Abbaye de saint Bertin qui paya le plus lourd tribut à la fureur des révolutionnaires, et à l'appétit insatiable de quelques entrepreneurs privés épargnant ainsi quelque peu la Cathédrale.

Par le concordat de 1801, le diocèse de Saint-Omer fut définitivement supprimé, au bénéfice du diocèse d'Arras.

Redevenue simple église, Notre-Dame de Saint-Omer est néanmoins élevée au rang de Basilique par le pape Léon XIII en 1879.

Saint-Omer possède encore beaucoup de trésors comme

La chapelle des Jésuites,

L'église saint Denis,

L'église du saint Sépulcre,

L'église de l'immaculée conception,

L'abbaye saint Bertin,

Le palais épiscopal,

L'hôtel de ville,

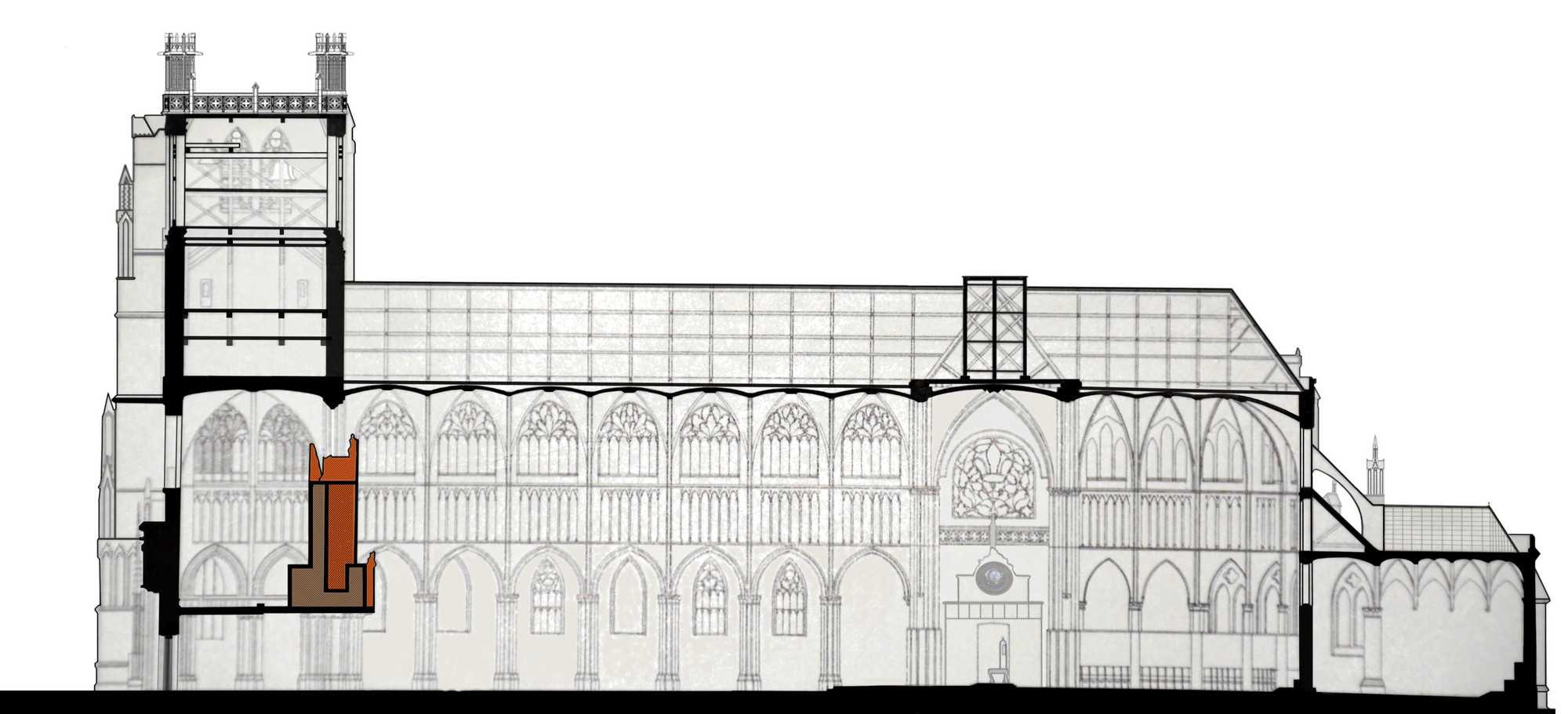

mais de tous les monuments de Saint-Omer, la Cathédrale Notre Dame en est le plus précieux, avec ses 103 mètres de long, ses 53 mètres de large, et ses 23 mètres de hauteur sous voute. Elle n'a qu'une seule tour massive qui occupe deux travées de la nef. Cette tour, appelée beffroi, comporte des fenêtres jumelées au niveau de la chambre des cloches.

Pour assurer sa stabilité, certaines fenêtres au niveau des étages inférieurs ont été bouchées, et un un tirant la traverse au niveau du buffet d'orgue. L'escalier qui permet d'accéder à son sommet s'inverse de sens de rotation au niveau de la chambre des cloches. Sa nef, qui comprend sept travées et collatéraux, est trés eclairée par de grandes fenêtres. Les chapelles qui la bordent sont non communiquantes. Chaque transept comporte quatre travées et posséde un portail et des escaliers pour accéder aux petits greniers. Le déambulatoire comprend trois chapelles, deux rayonnantes et une axiale.

La longévité d’un monument dépend de la qualité des matériaux utilisés pour sa construction, de ce point de vue, Notre-Dame ne s'est pas trouvée favorisée. Les soubassements, les degrés du portail sud et les colonnes en délit du chœur sont en grès de Béthune très résistant mais difficile à travailler, les ogives les doubleaux, les formerets sont en pierre dure de Marquise, de Rinxent, de Landrethun

ou en oolithe à grain fin du Brabant de Dielghem, d'Affelghem, de Dielbesses, d'Avesnes. Quant aux moellons de parement aux gargouilles aux pinacles aux pendans des voutains et à tout ce qui a reçu une décoration on a eu recours à un matériau local très bon marché : 'la blanque pierre’ D’esquerdes, de Leulinghem, de Quelmes ou de Longuenesse.

C'est une craie tendre facile à travailler mais très peu résistante à l’érosion.

Reconstitution de la décoration intérieure du transept Nord au moyen-âge

Durant le moyen-âge ( de la période moyenne jusqu'au bas moyen-âge ) les églises furent pour beaucoup d'entre elles très bien décorées ( intérieurement et extérieurement ), les murs, les piliers, les voutes, les arcades étaient peints de couleurs chatoyantes. Ce décorum était de nature à attirer les fidèles pour qui le déplacement à l'église n'était plus seulement un acte de dévotion mais devenait également un émerveillement. Les fidèles pouvaient voir des représentations humaines, animales, naturelles, qu'ils ne voyaient nulle part ailleurs. Notre-Dame à l'instar des autres Cathédrale disposait de ces atours, et vous trouverez ci-après un essai de reconstitution d'une partie du transept basé sur des études historiques en ligne sur le net, et sur les vestiges de couleur encore présents sur les murs et les voutes de Notre-Dame. Abstraction faite bien entendu de l'architecture intérieure au niveau du Choeur qui était différente au XIVèmesiècle de celle que nous connaissons aujourd'hui, abstraction faite également des caméras des micros et appliques d'éclairage modernes. Vous voyez le décorum que les fidèles purent peut-être admirer du XIVèmeau XVIIèmesiècle.

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

C’est au XIX ème siècle que des personnalités telles que Viollet-le-Duc, Lassus, Duban ou Denuelle furent les acteurs majeurs des recherches sur la polychromie .

L’un des premiers exemples de restauration polychrome du XIX ème siècle fut celui de la Sainte-Chapelle de Paris.

Lors de sa restauration, de 1836 à 1863, elle devint très vite la référence absolue en matière de polychromie architecturale.

Un autre exemple de polychromie restituée existe à Paris dans l’église Saint-Germain-des-Prés où Baltard, l’architecte de l’église Saint-Augustin et des Halles de Paris

a largement employé la couleur lors de la restauration de l’église de 1840 à 1870.

Quoi qu’en disent ses détracteurs, la polychromie médiévale utilisée pour décorer les églises était imprégnée d’une symbolique religieuse chrétienne :

en effet comment oublier que dans l’apocalypse de saint Jean y sont évoquées les murailles de pierres fines et précieuses de la Jérusalem Céleste.

La polychromie préfigurait le paradis.

Visites guidées de la Collégiale

Des visites guidées sont proposées tous les dimanches en juillet et en août. Des visites ponctuelles pour des groupes sont possibles en dehors des mois cités.

Tarifs : 5,50 € /adulte. 3,50€ pour les 15-25 ans et les étudiants. Gratuit pour les moins de 15 ans et les demandeurs d’emploi. Durée : 1h30.

Informations complémentaires

03 21 98 08 51 & 03 21 38 21 87

contact@tourisme-saintomer.com

Adresse : Enclave Notre-Dame Code postal : 62500 Saint-Omer

Horaires : Du 1er novembre au 31 mars : 8h00-17h00 - Du 1er avril au 31 octobre : 8h00-18h00

Tarifs : Entrée gratuite

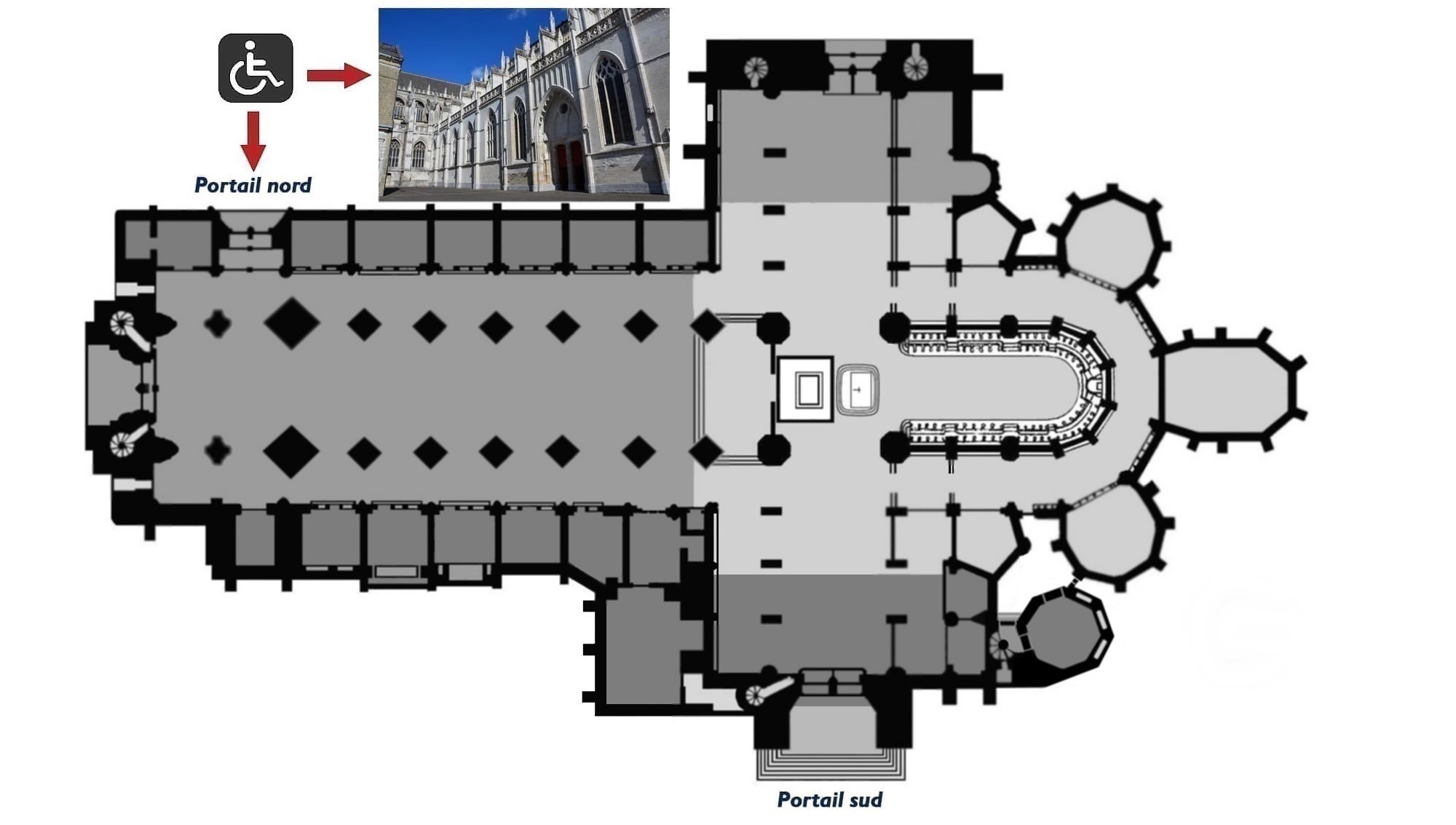

Une dernière chose enfin très importante, nos amis visiteurs en fauteuil roulant sont les bienvenus, néanmoins ils prendront soin d'accéder à la Cathédrale par le portail Nord qui est à niveau avec le grand parvis Nord de la rue Henri Dupuis. Une fois à l'intérieur des rampes d'accès aux fauteuils permettent une visite compléte de la Cathédrale.