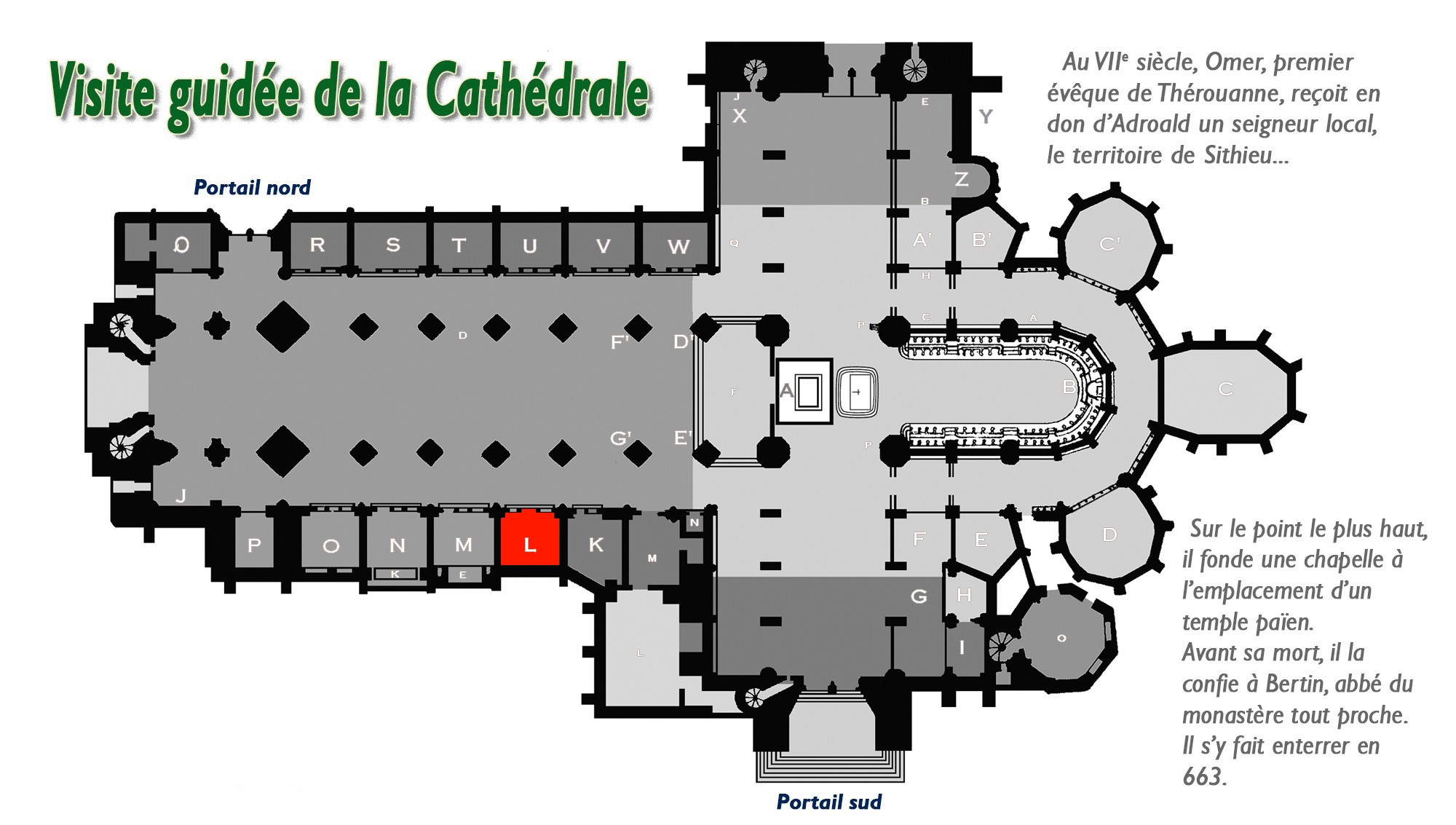

Chapelle Sainte Aldegonde - Saint Denis

Vous pouvez facilement repérer cette chapelle sur la vue en plan de la Cathédrale que vous trouverez ci-dessous, en effet, son emprise au sol est colorée en rouge.

Il y a donc deux chapelles dédiées à sainte Aldegonde, celle-ci située dans la Nef travée sud 5 ème chapelle en partant du pignon ouest et celle située dans la Nef travée nord 6 ème chapelle en partant du pignon ouest. Vous pouvez retrouver cette chapelle de la Nef travée nord

ICI .

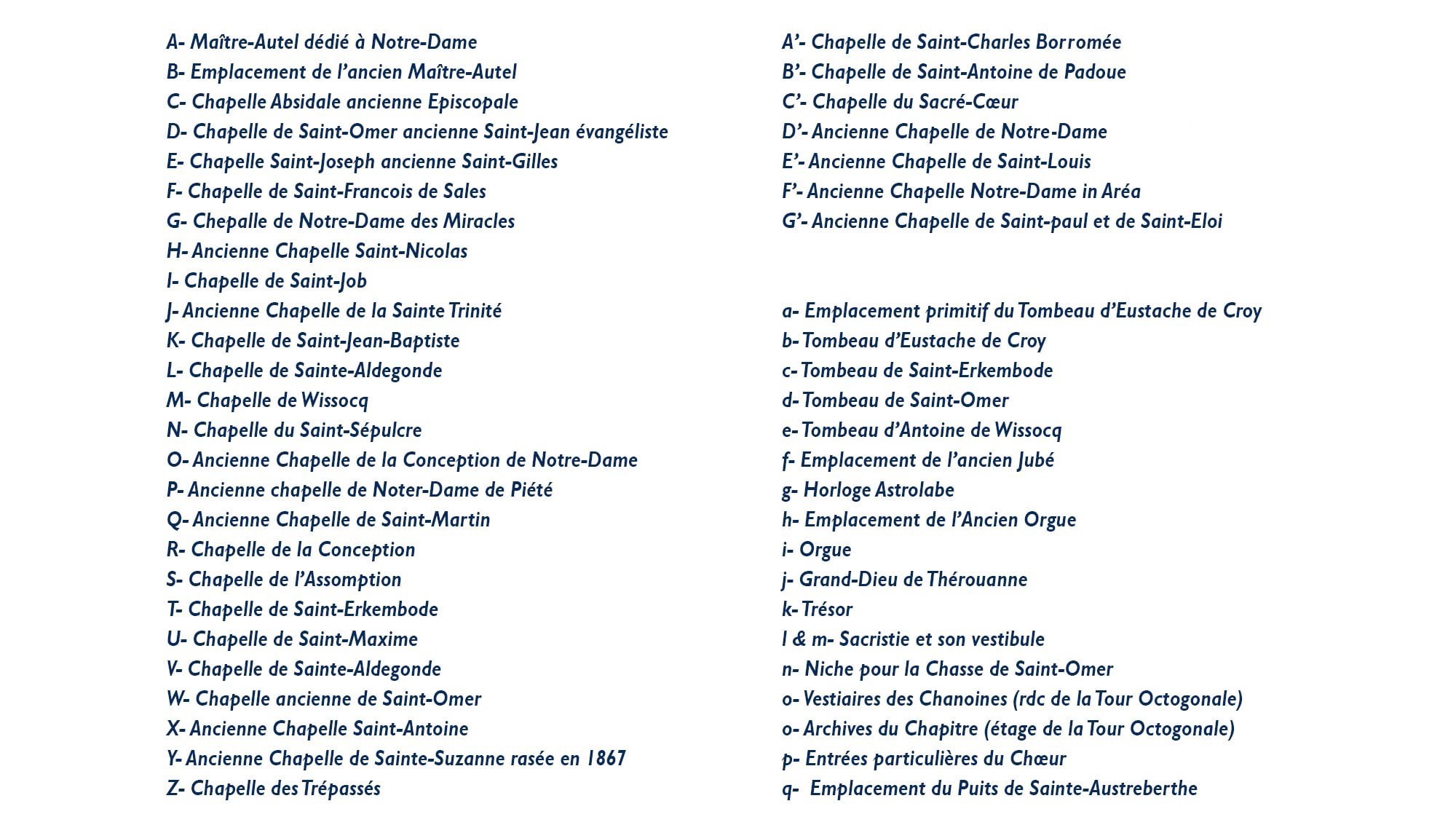

Ci-dessous enluminure exécutée entre 1145-1155 et représentant Sainte Aldegonde ( Sainte Aldegonde et la vision de l'apothéose de saint Amand ( France, Valenciennes. Bibliothèque municipale, Ms. 501 f. 030v-031 )).

Retrouvez cette photo sur le portail Portail Biblissima

Sources Emmanuel WALLET

( 4 ) Ce tableau, que Descamps attribue à Arnould de Vuez, est selon lui, bien composé, d'un bon effet et dessiné avec correction. Cette double opinion sur le tableau et le nom de son auteur nous semble

exacte, cette peinture était, avant la révolution, au maltre-autel da la paroisse de Sainte- Aldegonde, et sa translation en cette chapelle a fait donner à celle-ci la dénomination de Sainte Aldegonde.

( 5 ) Ces deux ex-voto sont de style gothique. L'un est caché par le confessionnal et l'autre, représentant notre Seigneur détaché de la croix, le corps soutenu sur les genoux de la Vierge, ( sujet désigné

ordinairement sous le nom de Notre Dame de Pitié ), est élevé, porte l'inscription, en mémoire de Jean Coquilleau, chanoine décédé le 26 décembre 1455.

(6) Cette fermeture, dont lu couronnement a été enlevé, ne contient aucune indication de date ni d'auteur.

Jean Coquillau

Jean Cocquillau fut pourvu par lettres de Philippe-le-Hardi, duc de Bourgogne , en date du 4 août 1397, de la prébende dite de Rihoult , fondée dans l'église de Saint-Omer par Philippe d'Alsace, comte de Flandre, en 1189. En 1402, il abandonna cette prébende pour la 6 qu'il conserva jusqu'à l'année 1434, où il fut promu à la dignité de chantre par lettres apostoliques, et reçu en cette qualité le 2 juillet de cette année. Il était en outre conseiller au Parlement de Paris, ainsi que le dit son épitaphe, et chanoine de Sainte-Valburge de Furnes.

Ensemble de 6 verrières décoratives

Vitraux des chapelles de la Nef côté sud - 16012026 -

Catégorie technique : vitrail

Structure et typologie : lancette (3) ; lancette (4) ; jour de réseau

Matériaux et techniques d'intervention : verre transparent (coloré) : peint, grisaille sur verre

Description matérielle :

1ère chapelle, débarras (baie 44) : verrière composée de 3 lancettes polylobées, verre losangé translucide.

2e chapelle, de la Conception de Notre-

Dame (baie 42) : verrière composée de 3 lancettes polylobées, verre losangé translucide.

3e chapelle, du Saint Sépulcre (baie 40) : verrière obturée

pour travaux.

4e chapelle, de Wissocq (baie 38) : verrière à 4 lancettes doubles, polylobées. Verre losangé.

5e chapelle, de Sainte Aldegonde (baie 36) :

grande baie ogivale de 3 lancettes. Verrière à bornes.

Indexation iconographique : ornement à forme géométrique ; Dieu le Père ; ange

Dimensions normalisées (en cm) : hauteur = 500 .

Télécharger la notice ICI