Chapelle sainte Aldegonde encore appelée à tort saint Omer à cause de la statue du saint sur la clôture

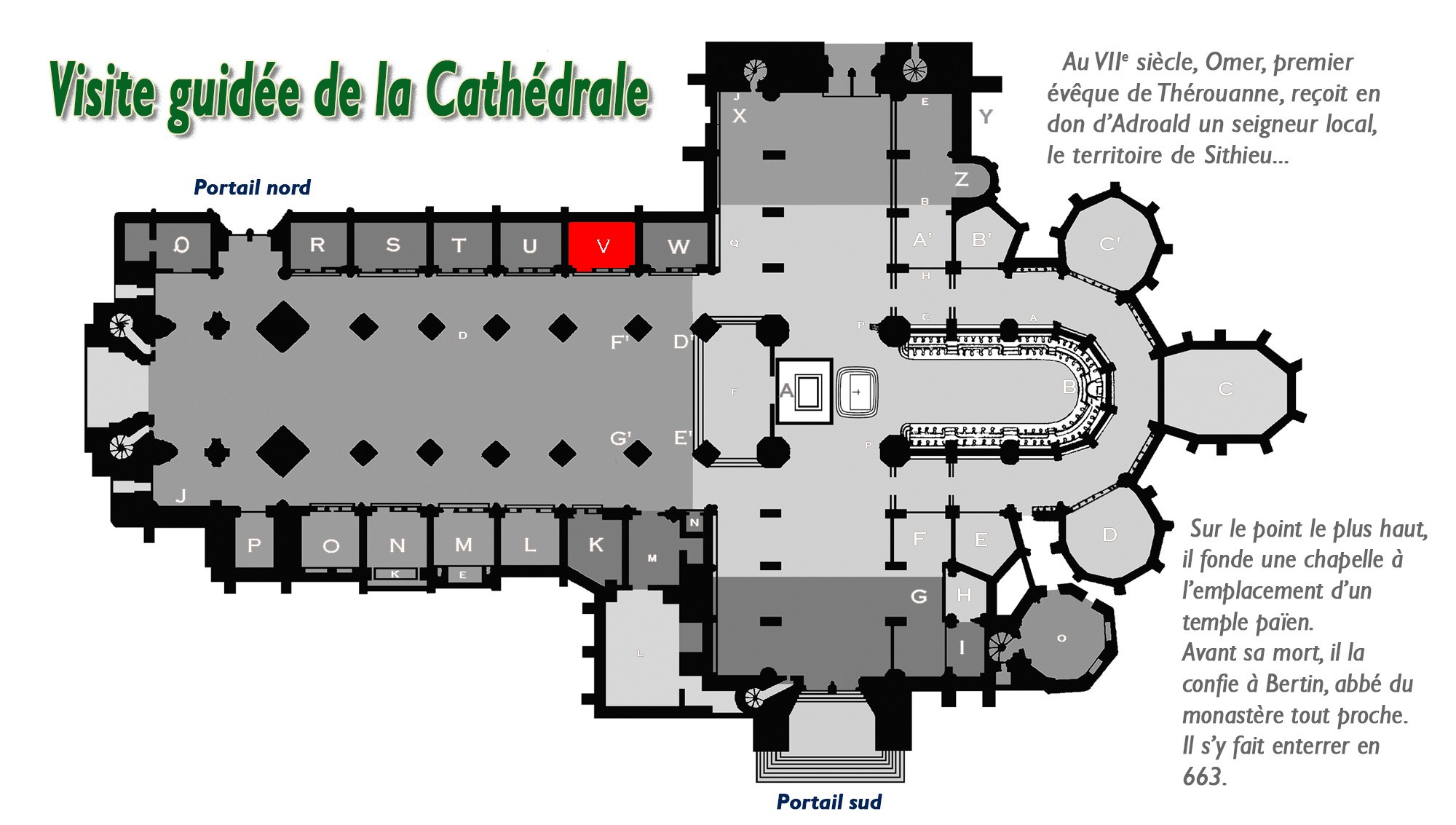

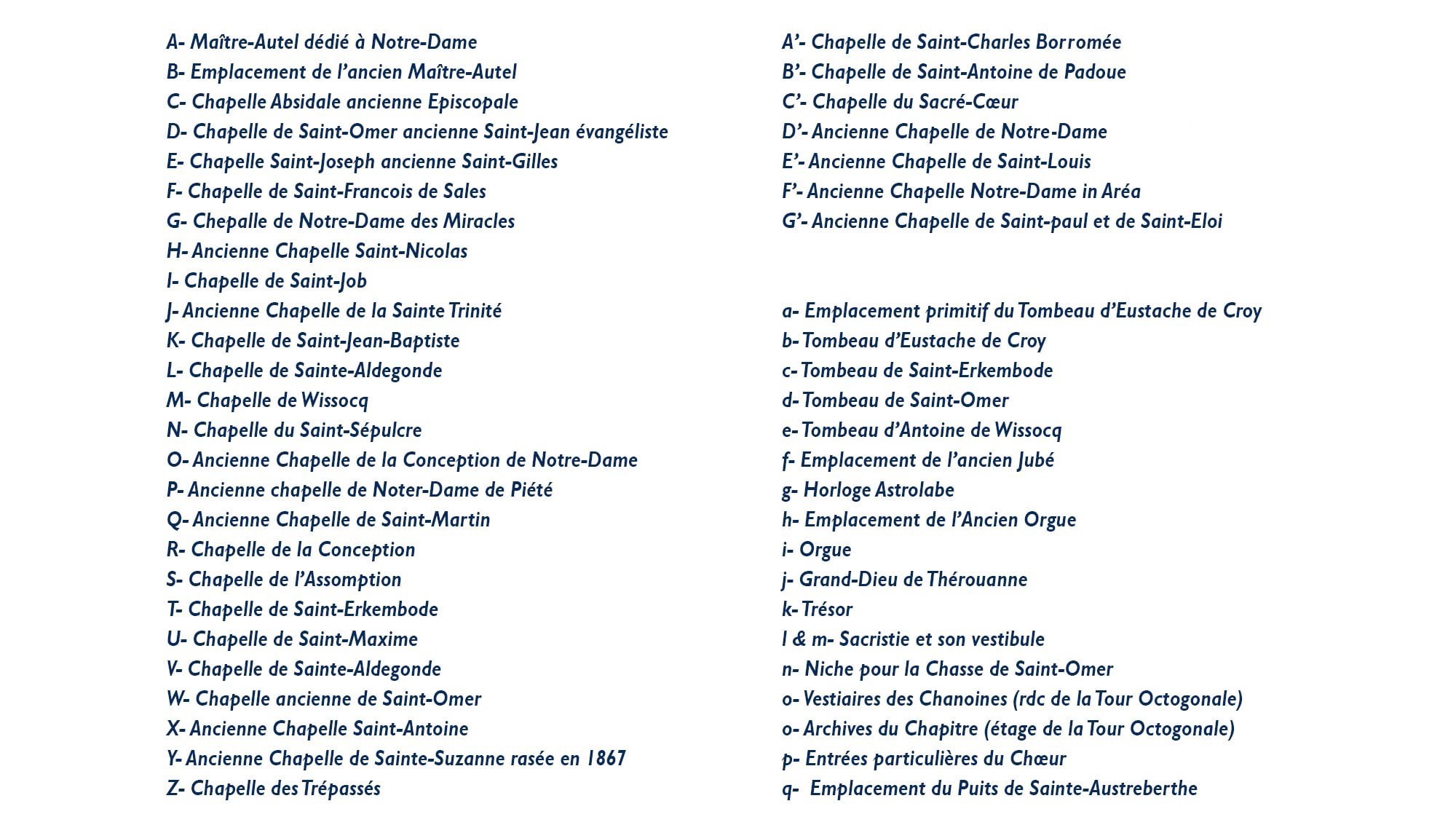

Vous pouvez facilement repérer cette chapelle sur la vue en plan de la Cathédrale que vous trouverez ci-dessous, en effet, son emprise au sol est colorée en rouge.

Portrait de Sainte Aldegonde : par Anne-Marie HELVETIUS.

Aldegonde était la fille de Walbert ( Waldebertus ), régent de Clotaire II dans la région de la Sambre et de la Meuse, et de Bertille ( Bertilla ) de Thuringe. Sa sœur était sainte Waudru. Elle naquit vers 630 à Cousolre. Initiée au christianisme par l'évêque saint Amand, elle refuse les mariages arrangés par ses parents, quitte sa maison afin de rejoindre le monastère de Mons fondé par sa sœur.

Elle fonde le cloître mixte de Maubeuge où elle se retire en 659. Les travaux ne seront terminés qu'en 661, date à laquelle, elle devint la première abbesse. Elle y mourut le 30 janvier 684.

La première abbesse de Maubeuge a très rapidement fait l'objet d'une vénération, comme en témoigne le nombre d'ouvrages qui 1ui furent consacrés.

Au fil du temps, l'histoire de sainte Aldegonde s'est étoffée avec de nombreux détails fournis par les hagiographes qui se basèrent sur la tradition orale.

Rien n 'empêche donc de considérer un de ces écrits "la Vita Aldegundae prima", dans la forme qui nous est conservée, comme le texte original de l'époque mérovingienne, rédigé au début du VIII ème siècle.

L'auteur de cette "la Vita Aldegundae prima" signale que l'abbesse de Maubeuge était issue d'une illustre famille. Aldegonde était la fille d 'un dénommé Walbert qui n'était autre qu'un domesticus de Clotaire II, et d 'une dame Bertille. En outre, les noms de deux de ses oncles sont également cités : Gondeland et Landry, présentés comme des personnages de haut rang. Et en effet, le premier peut sans nul doute être identifié au maire du palais du même nom qui occupa cette fonction en Neustrie de 613 à 639 sous Clotaire II et Dagobert 1er. Par contre, pour des questions de chronologie relative, je ne partage pas l'avis de R. Sprandel selon lequel le second, Landry, devrait être identifié avec le prédécesseur de Gondeland comme maire du palais de Neustrie, qui était en fait beaucoup plus âgé que ce dernier. Quoi qu'il en soit, Gondeland et Landry faisaient partie, eux aussi, de l'aristocratie neustrienne et devaient être les frères de Bertille. "la Vita Aldegundae prima" mentionne également la sœur aînée d'Aldegonde, Waudru, qui devint la première abbesse de Mons. Elle avait épousé un certain Madelgaire, qui fut plus tard appelé Vincent, et que l'on considère généralement comme le fondateur de l'abbaye de Soignies. La vie de ce Madelgaire n'est pas autrement connue que par des sources hagiographiques tardives, et l'on ne sait donc presque rien de lui.

L'auteur de "la Vita Aldegundae prima" fournit ensuite des précisions sur l'enfance et l'adolescence d'Aldegonde. Il présente celle-ci comme une jeune fille dotée, comme de juste, de toutes les qualités, qui décide de renoncer au mariage et au siècle pour se consacrer à Dieu. Il s'agit là, bien sûr, d'un topos hagiographique que l'on retrouve dans la plupart des écrits consacrés aux saintes vierges et qui montre que l'auteur ne connaissait probablement rien de l'enfance d 'Aldegonde. La vocation d 'Aldegonde se confirma ensuite grâce à l'exemple de sa sœur Waudru. Ici, l'auteur est plus précis, et l'on peut supposer qu'il tient ce renseignement de la bouche de Waudru elle-même, auprès de laquelle il s'était informé après la mort d'Aldegonde. Il signale donc que Waudru et son mari décidèrent de se séparer pour prendre l'habit monastique - Waudru dans le monastère qu'elle avait construit à Mons, et Madelgaire à l'abbaye d'Hautmont. Waudru pensa alors à sa jeune sœur, qu'elle fit venir à Mons : elle désirait en effet qu 'Aldegonde suive son exemple et devienne, elle aussi, la supérieure d'une communauté religieuse.

Après cela, le biographe énumére les différentes visions qu'a eues la sainte tout au long de sa vie. Ce n'est qu'à la fin de son récit des visions qu'il précise qu'Aldegonde les a fait consigner par écrit et l'on peut en déduire qu'il a utilisé ce livre des visions pour toute cette partie de la vita. La dernière partie, est consacrée aux miracles qui se sont produits grâce aux mérites de la sainte, de son vivant et au moment de sa mort. C'est grâce à de fidèles témoins, non seulement Waudru mais aussi des membres des communautés de M aubeuge et de Nivelles que le biographe a pris connaissance de ces nombreux miracles.

Quel type d'établissement religieux Aldegonde décida t-elle de fonder à Maubeuge ? C'est dans un domaine appartenant à ses parents. Ainsi donc, à l'origine, Aldegonde avait fondé à Maubeuge un monastère double où prédominaient les moniales, et, la supérieure des moniales était également l'abbesse des deux communautés, comme dans la plupart des autres monastères de ce type. Le plus souvent, dans un monastère double à l'époque mérovingienne, le rôle de la communauté masculine était de protéger les moniales, d'assurer le service liturgique et d'effectuer une part importante du travail manuel. Mais cette situation évolua peu à peu car le travail manuel finit par être abandonné par les moines. Leur rôle principal fut celui d'assurer le service liturgique de l'abbaye et bientôt aussi le service paroissial, de sorte qu 'ils furent de plus en plus nombreux à être ordonnés prêtres dans les communautés doubles. Peu à peu, la communauté des moines se transformera en petit chapitre de chanoines dépendant de la communauté des moniales. Pourtant, par comparaison avec d'autres monastères du même type, il n 'est pas exclu qu'ici aussi la transformation se soit accomplie au début du IX ème siècle, c'est-à dire au lendemain des réformes de Louis le Pieux de 816 à 817.

source

Anne-Marie HELVETIUS, Chargée de recherches du F.N.R.S, Université Libre de Bruxelles, 14 place Charles Graux, B 1060 Bruxelles ICI

.

Helvétius Anne-Marie. Sainte Aldegonde et les origines du monastère de Maubeuge : Revue du Nord, tome 74, n°295, Avril-juin 1992. pp. 221-237.

Sources Emmanuel WALLET

( 1 ) Cette tombe, large de 5 pieds carrés, est celle d'un chapelain, décédé le i 3 janvier 1406, mais dont le confessionnal voisin nous a caché le nom. La figure du milieu est celle du défunt. Quant aux deux autres, que l'on a dessinées de profil à ses cotés, elles semblent réciter pour lui les prières de l'agonie. Sur le mur nord de cette chapelle se trouve aussi un ex-voto, caché par un tableau, et dont l'inscription, laissée à découvert, est néanmoins tellement effacée par la vétusté et le badigeon, qu'il nous a été impossible de la déchiffrer.