Transept nord - berceau de la Cathédrale Notre-Dame

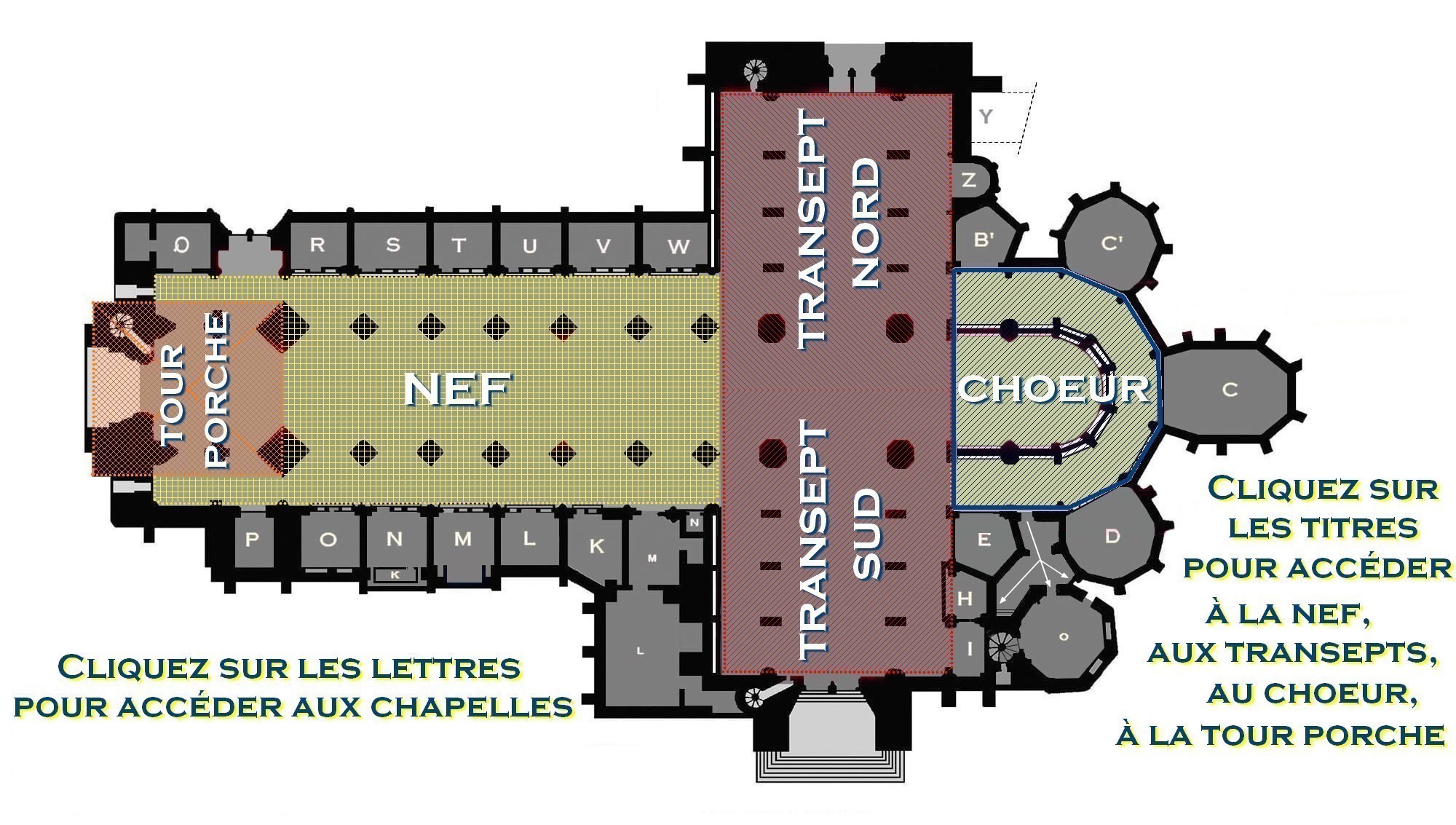

Vous pouvez facilement repérer le Transept nord sur la vue en plan de la Cathédrale que vous trouverez ci-dessous, en effet, son emprise au sol est colorée en rouge foncé.

C'est sur l'emprise de ce transept nord que tout a commencé en l'an 663. Cette zone est le lieu de naissance de la Cathédrale Notre-Dame.

Phases de construction de Notre-Dame

- En 663 une chapelle en bois dédiée à la vierge est construite sur le point le plus haut du village de Sithiu, au fil des siècles elle est consolidée par des murs en pierre, elle devient collégiale sous le régne de Louis le Pieux vers l'an 830.

- En 820 le 11 ème Abbé de saint Bertin ( Fridugise ) scinde le monastère de Sithiu en deux :

- le monastère 'bas' dédié à saint Bertin, devient l'Abbaye Saint-Bertin.

- le monastère 'haut' dédié à la Vierge devient la Collègiale Notre-Dame.

- En 860 à la veille de la Pentecôte, un dénommé Weland à la tête d'une armée de barbares Vikings, arrivèrent de nuit à Sithiu et accostèrent devant le monastère bas vidé de ses occupants à l'exception de 4 membres du clergé restés sur place. Ils pillèrent le monastère bas, le village de Sithiu, ainsi que le monasrère haut. Avant de repartir, ils déposèrent sur un autel une part du butin pour le dieu des Chrétiens. Des hommes de Weland, trop avides, décidèrent de récupérer discrètement ce butin. L’apprenant, Weland fit pendre les voleurs aux portes du monastère bas.

- En 879 le 28 juillet, une armée importante de Vikings débarqua de nuit à Sithiu devant le monastère bas et sema la terreur en pillant et incendiant tout sur son passage y compris le monastère haut. La troupe de Vikings reprit rapidement la mer pour éviter l'armée Carolingienne puis, après un court séjour en Angleterre, ils revinrent en Flandre pour ravager la ville de Gand située à 150 kilomètres au nord est de Sithiu.

- En 891 le 16 Avril, les Vikings accostèrent de nuit à Sithiu devant le monastère bas ( jamais deux sans trois ! ).

Mais, depuis la deuxième invasion ( celle de 879 ) le Burgrave de Sithiu avait mis en place des vigies chargées de surveiller jour et nuit les allées et venues des navires. Les vigies remplirent leur rôle à merveille, et les barbares furent immédiatement détectés et signalés à la population de la cité qui se mit sur le pied de guerre dans le plus grand silence. Dès qu'ils eurent franchi le rétrécissement menant au monastère bas, et, quand les Vikings furent hors de portée de vue, dans le plus grand silence les bateliers Audomarois barrèrent le chenal avec des dizaines de bacôves et d'escutes ( barques à fond plat ) reliées entr'elles par des cordages. Alors que les Vikings s'approchaient furtivement de nuit de la place qu'ils croyaient sans défenses comme d'habitude, ces barbares durent faire face à toute la population fermement décidée à repousser ces pillards meurtriers venus de la mer. Dans l'impossibilité d'accoster ils rebroussèrent chemin pour regagner la mer, mais très vite ils apperçurent au loin le chenal bloqué par une armada d'embarcations pleines de combattants qui criaient pour effrayer ces barbares. Il y avait des brasiers dans toutes les barques Audomaroises donnant ainsi l'impression dans la nuit que le chenal était bloqué et très bien défendu. Dans l'impossibilité d'apprécier en pleine nuit l'importance du danger, les Vikings firent à nouveau demi tour et remontèrent le bras de mer en direction du village d'Helfaut. Plus ils remontaient ce bras de mer et moins la navigation était simple ( faible tirant d'eau ). Les habitants qui avaient quitté la cité pour suivre le long des berges les navires Vikings, se préparaient à l'assaut final, la voie était sans issue pour les Vikings, et, au pied du village d'Helfaut le bras de mer qui avait disparu depuis un kilomètre laissait place à la rivière l'Aa ( beaucoup plus large que celle que nous connaissons aujourd'hui ) que les Vikings devaient remonter. Après quelques centaines de mètres d'une navigation compliquée, tous les Langskips s'enlisèrent, les Vikings s'enfuirent à pied comme ils purent avec leur butin ( volé en chemin avant d'arriver à Sithiu ) en direction du village de Wavrans-sur-l'Aa. Rattrappés par les habitants de Sithiu, ils furent 300 à se faire massacrer. Le butin fut ramené à Sithiu, et les habitants remercièrent Dieu lors d'une grande manifestation à Saint Bertin. Deux survivants regagnèrent à pied le campement de leur chef "Hasting" qui prit la décision de venger cet affront. Ils reparurent donc en nombre une semaine plus tard, et tentèrent plusieurs jours durant, de s'emparer de la ville sans succès, décimés, ils finirent par s’enfuir pour ne plus jamais reparaitre à Sithiu.

Ce chef "Hasting" qui s'était réfugié dans la ville côtière de Gand ( 150 kms au nord est de Sithiu ) recomposera en 892, une flotte de plus de 80 Langskips dans le but cette fois d'envahir l'Angleterre, mais lors de la traversée en 893 une violente tempête s'abattra sur cette armada , et il disparaitra avec tous ses bateaux en pleine mer .

- En 918, le 2 janvier, Baudoin le Chauve mourut, peu de temps après avoir vu s'achever l'oeuvre importante des premières fortifications de Saint-Omer.

- En 959, la ville connut sa première procession publique, elle fut initiée par Ragenold, 27 ème abbé de Saint-Bertin, qui y fit défiler solennellement les reliques de Saint Omer et de Saint Bertin, en reconnaissance du succès qu'il avait obtenu dans son voyage outre Rhin, où il était allé réclamer la restitution des biens usurpés à l'abbaye, et qui lui furent rendus, et même augmentés d'une

nouvelle donation par le roi Othon.

- En 1033 la collégiale est ravagée par un incendie, la reconstruction en pierres de taille ( dans le style roman ) démarre l'année suivante pour s'achever en 1052.

- En 1050 Baudoin V Comte de Flandre qui avait succédé à son père en 1034, fit exécuter de nouveaux travaux afin de consolider les fortifications de la ville et notamment fit ouvrir le fossé de défense

du coté sud, qu'il appuya de redoutes en maçonnerie.

- En 1052, l'Archevêque de Reims, Wido, vint faire l'élévation des reliques de Saint Bertin, déposées dans une nouvelle châsse, il procéda aussi, sur l'ordre du comte de Flandre, Baudoin V, à la reconnaissance des reliques de Saint Omer. La châsse fut déposée en plein air, sur l'amas de matériaux rassemblés pour la construction de l'Eglise de la Vierge, et là, en présence d'une foule innombrable composée

d'habitants et des étrangers venus à cause de la foire, Wido constata que l'on avait bien sous les yeux, le véritable corps de Saint Omer et consigna le résultat de la vérification dans une

charte signée de nombreux témoins, tant ecclésiastiques que laïques, parmi, lesquels nous voyons figurer la Comtesse Adèle, femme de Baudoin V, qui n'avait pu lui-même assister à cette

cérémonie imposante. La Comtesse en cette occasion remplaçait son époux. Elle avait reçu des habitants le meilleur accueil. En reconnaissance, elle accorda une franchise et une exemption

pour la suite, à tous ceux qui viendraient à Sithieu pendant le temps de la foire. Cette franchise devait durer trois semaines à partir du 1er Mai, pendant lesquelles on ne pourrait

molester les personnes qui viendraient à Sithieu, ou qui en sortiraient. Elle déchargea en même temps les habitants de tout impot pour un laps de quatre années.

- En 1067 la mort de Baudoin V, laissa le comté de Flandre à son fils aîné Baudoin VI qui décéda en 1070, laissant à son frère Robert-le-Frison la tutelle de ses enfants mineurs,

tutelle dont voulut s'emparer leur mère Richilde. Cette situation fit naître entre eux une guerre sanglante et fut cause d'une catastrophe

horrible pour la ville de Saint-Omer. Après diverses péripéties, Richilde se voyant sur le point d'être vaincue, appela à son secours le roi de France,

Philippe Ier, qui exigea d'abord que Robert vint lui faire, soumission dans un bref délai. Celui-ci ayant méprisé les injonctions du roi, Philippe marcha vers la Flandre avec ses

troupes, tandis que Robert à la tête d'une armée de Frisons, de Flamands et d'Allemands, se préparait à résister.

- En 1070 la rencontre des deux armées eut lieu à Cassel. Le combat fut sanglant, et le jeune Arnould, destiné à succéder à son père Baudoin VI dans le comté de Flandre, y trouva la mort.

Philippe, obligé de battre en retraite se retira. Richilde faite prisonnière, fut retenue à Cassel par les soldats de Robert, tandis que celui-ci, également fait prisonnier par ses

adversaires, fut conduit à Saint-Omer. Peu de jours après, un échange de prisonniers ayant été négocié, Richilde et Robert recouvrèrent leur liberté. Le roi de France, que cet arrangement

contrariait, accusa le châtelain de Saint-Omer de trahison, vint se ruer sur la malheureuse ville, fit passer les habitants au fil de l'épée, abandonnant les maisons au pillage et à l'incendie.

La guerre continuait cependant entre les deux prétendants avec des chances diverses. Enfin, Robert étant sorti victorieux de la lutte après la célèbre affaire de Brocqueroie, près de Mons, un traité de paix fut signé, en vertu duquel ce prince fut reconnu définitivement Comte de Flandre par Philippe. Il gouverna le comté jususqu'en 1093.

- En 1093 le successeur de Robert-le-Frison, Baudoin VII, dit à la Hache, connu par la sévérité qu'il déploya pendant la durée de son règne. Ce prince habita longtemps Saint-Omer et

fit beaucoup de bien à cette ville, notamment par les travaux qu'il fit exécuter pour améliorer la navigation de la rivière l'Aa, et faciliter ainsi le commerce. Il mourut vers 1120, d'une blessure qu'il avait reçue à la tête, au siège de la ville d'Eu. Il fut inhumé dans l'église du monastère de Saint-Bertin, où quelques mois auparavant, désespérant de sa guérison, il s'était retiré et où il avait pris l'habit religieux.

- En 1121 Baudoin VII mort sans laisser d'héritier mâle, un des membres de la Maison de Danemark, Charles surnommé le Bon, fut appelé à lui succéder dans le gouvernement de la Flandre. La sévérité qu'il

déploya contre les exactions commises au détriment de son peuple, notamment au moment de la disette qui désolait la Flandre, lui attira l'inimitié des accapareurs et il fut assassiné par l'un d'eux, le 2 Mars 1126, dans l'église de Saint-Donat de Bruges. Alors naquit en Flandre une guerre de prétendants. L'un d'eux, Arnould de Danemarck, neveu de Charles, se rendit maître de Saint-Omer, dont les habitants s'étaient pourtant prononcés pour Thierry d'Alsace, cousin germain du précédent Comte.

Thierry avait mis la ville sur le pied de la défensive, en levant une milice urbaine et en transformant le monastère de Saint-Bertin en citadelle.

- En 1127 sur ces entrefaites, le roi Louis VI le Gros, ayant rassemblé les Etats de Flandre à Arras, tous les concurrents vinrent exposer leurs droits à la succession de Charles le Bon, mais le roi à qui appartenait en sa qualité de suzerain, de disposer d'un fief vacant, adjugea le comté à Guillaume de Normandie, plus connu sous le nom de Guillaume Cliton. Après quelques péripéties rencontrées dans les villes de Bruges et de Gand le Comte se dirigea vers Saint-Omer accompagné du cortége municipal, il fut conduit triomphalement à l'église Notre-Dame et de là sur le grand marché. Là on avait élévé un autel sur lequel se trouvaient les reliques les plus vénérées des divers monastères de Saint-Omer. On donna alors lecture au nouveau comte de Flandre des coutumes qui régissaient l'association bourgeoise de Saint-Omer, et des franchises dont elle jouissait, afin qu'il les confirmât. Après cette lecture, Guillaume descendit du trône où il était assis, se dirigea vers l'autel et la main sur les Evangiles, jura de maintenir les franchises et privilèges de la cité. Un acte solennel fut dressé à cette occasion, et signé à la fois par le comte et tous les Seigneurs présents. C'est cette charte qui est connue sous le nom de Charte Communale de Saint-Omer. Elle constate que les bourgeois de cette ville étaient déjà antérieurement en possession d'un pacte fédératif, connu ordinairement sous le nom de commune Jurée. puisqu'elle l'approuve,

mais elle n'en fait pas mention comme d'une chose nouvelle, ni comme d'une chose octroyée. C'est donc un nom impropre qui lui est donné, il est beaucoup plus rationnel de la désigner sous

celui de Charte confirmative des franchises communales. La Charte de 1127 est considérée, à juste titre, comme la plus ancienne des chartes de commune de France et de Flandre qui soient arrivées jusqu'à nous. Elle donne peu de renseignements sur le pacte primitif, qui liait entre eux par la foi 'du serment, les bourgeois de Saint-Omer. Ce pacte resta peut-être à l'état de tradition orale, ou du moins s'il fut écrit, ce qu'il est rationel d'admettre, le texte ne nous est pas parvenu. Les statuts de la ghilde et ceux postérieurs de la hanse du 13 ème siècle,

ne peuvent nous en donner qu'une idée approximative, et seulement au point de vue commercial. Mais il est un autre document du 13 ème siècle qui, suivant nous, n'est qu'une reproduction d'une partie du pacte de commune et qui peut être consulté avec fruit à cet égard. C'est un tarif de la composition en argent qui était due pour les coups et blessures, même celles qui amenaient

la mort. Ce tarif est évidemment un reste des anciennes lois germaniques qui avaient dû servir de base au pacte fédératif juré par tous les habitants de St-Omer.

- En 1128 Guillaume Cliton devenu très impopulaire ( car il laissait commettre les pires excactions à ses vassaux, sans broncher ), c'est tout le peuple qui se souléve. Sept des principales villes de Flandre

se mettent à la tête de la coalition Arras, Gand, Bruges, Ypres, Lille, Douai, et Saint-Omer. Saint-Omer donne le signal de l'insurrection en appelant Arnould le Danois, l'un des concurrents de Cliton. Les autres villes suivent son exemple et mettent à leur tête d'anciens serviteurs de Cliton, ceux-là même que l'on voit figurer parmi les

témoins signant la charte de 1127. La révolte gagne du terrain, et bientôt Thierry d'Alsace est proclamé par les insurgés Comte de Flandre, et appelé à remplacer Guillaume

de Normandie. Celui-ci, soutenu par Louis VI, avait d'abord passé l'aveu de ses fautes et promis d'agir désormais dans l'intérêt du peuple, mais il était trop tard. Il dût marcher en armes

pour soutenir ses droits contre son ennemi. Les succès sont d'abord de son côté, et, Thierry est obligé de se réfugier à Alost, la victoire était presque acquise pour Guillaume, lorsqu'il fut

blessé d'une flèche, empoisonnée dit-on, et il mourut deux jours après. Ce prince âgé de 28 ans, fut enterré dans l'abbaye de Saint-Bertin.

- En 1134 le 18 juin, un ouragan violent détruisit une partie des fortifications.

- En 1146, Saint-Omer ressentit les effets de la grande famine qui désola toute la Flandre.

- En 1151, un incendie qui avait débuté à Saint Bertin, pendant un repas de nuit que donnaient les moines de cette abbaye, gagna la ville,

détruisant presque la moitié des maisons, et les églises de Saint-Martin, de Saint-Denis et de Saint-Jean. Ce fut pour réparer en partie les dommages causés par ce

désastre, que Thierry concéda aux habitants le terrain sur lequel était construit le bâtiment désigné sous le nom de Ghildhalla, c'est-à-dire, halle de la Ghilde, lequel avait été élevé antérieurement

par les bourgeois, du consentement tacite du comte. Ce bâtiment occupait l'emplacement de l'ancien hôtel de ville. Il n'était permis aux marchands étrangers d'étaler leurs marchandises

que dans la Ghildhalle ou sur le marché, les bourgeois ayant seuls le droit de faire leur négoce dans leurs maisons. C'est peut-être de ce moment que date la rédaction des statuts de la Ghilde audomaroise, dont une copie, en latin, existe dans un registre des archives municipales.

- En 1168 Thierry d'Alsace étant mort le 4 février, son fils Philippe lui succéda. On doit à ce prince une autre charte que l'on peut reporter au commencement de 1168, et connue sous le nom de grand privilége, qui contient une série de dispositions formant un véritable code criminel et pénal, applicable aux habitants de Saint-Omer, et qui distingue les crimes et délits commis dans l'intérieur de

la ville de ceux commis dans la banlieu. Le Comte de Flandre, qui n'avait pas d'enfants, ayant fait reconnaître en 1177 pour ses héritiers, sa soeur Marguerite et son époux Baudoin de Hainaut, partit pour la terre sainte. A son retour, devenu tuteur de Philippe-Auguste après la mort de Louis VII, il voulut resserrer les liens qui unissaient depuis quelque temps la France à la Flandre, en donnant sa nièce

Isabelle en mariage à son jeune pupille, en 1180, et lui concédant, pour en jouir après lui, les villes et seigneuries d'Arras, Béthune, Bapaume, Lens, Aire, Saint-Omer, etc., enfin tout, ce

qui constituera plus tard le Comté d'Artois.

- En 1191 Philippe d'Alsace mourut au siège de Saint-Jeand'Acre, et un an après, le roi de France entra en possession des terres détachées de la Flandre et formant la dotation de sa femme. Ce prince vint à cette époque, accompagné de son fils Louis, visiter Saint-Omer, où il fut accueilli avec enthousiasme, et pendant son séjour, il accorda à Jean, abbé de saint Bertin, la confirmation des privilèges que l'abbaye tenait des anciens Comtes de Flandre.

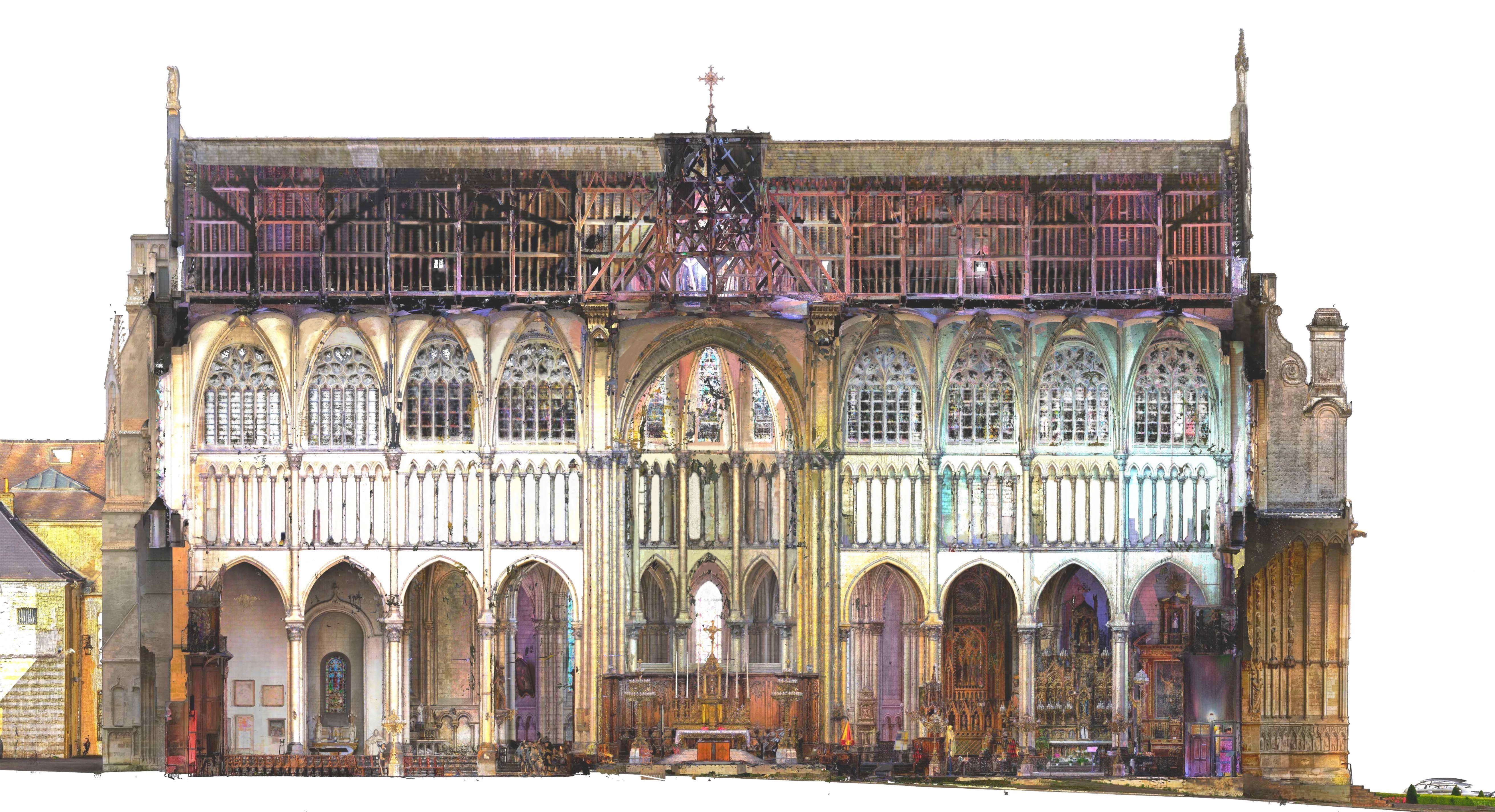

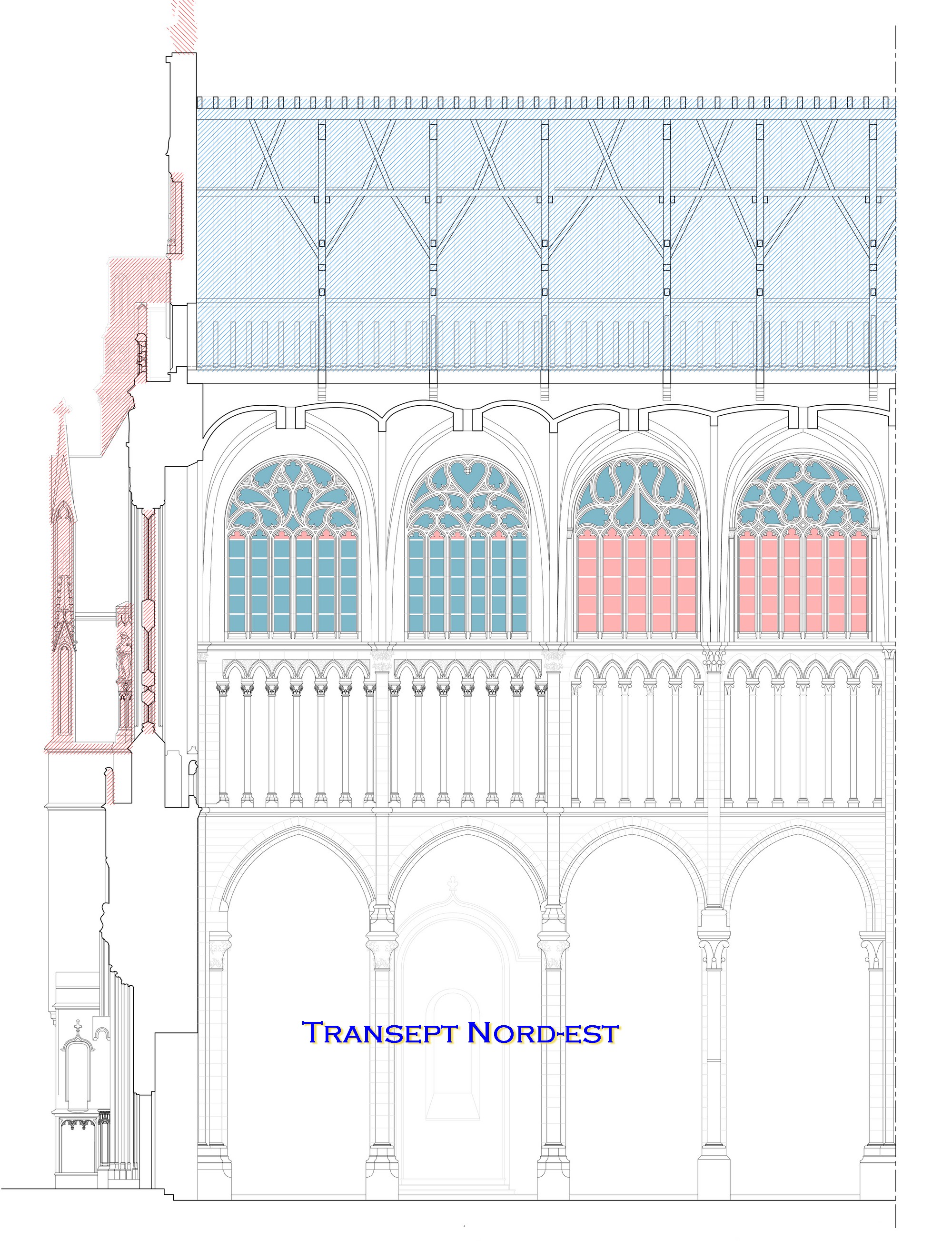

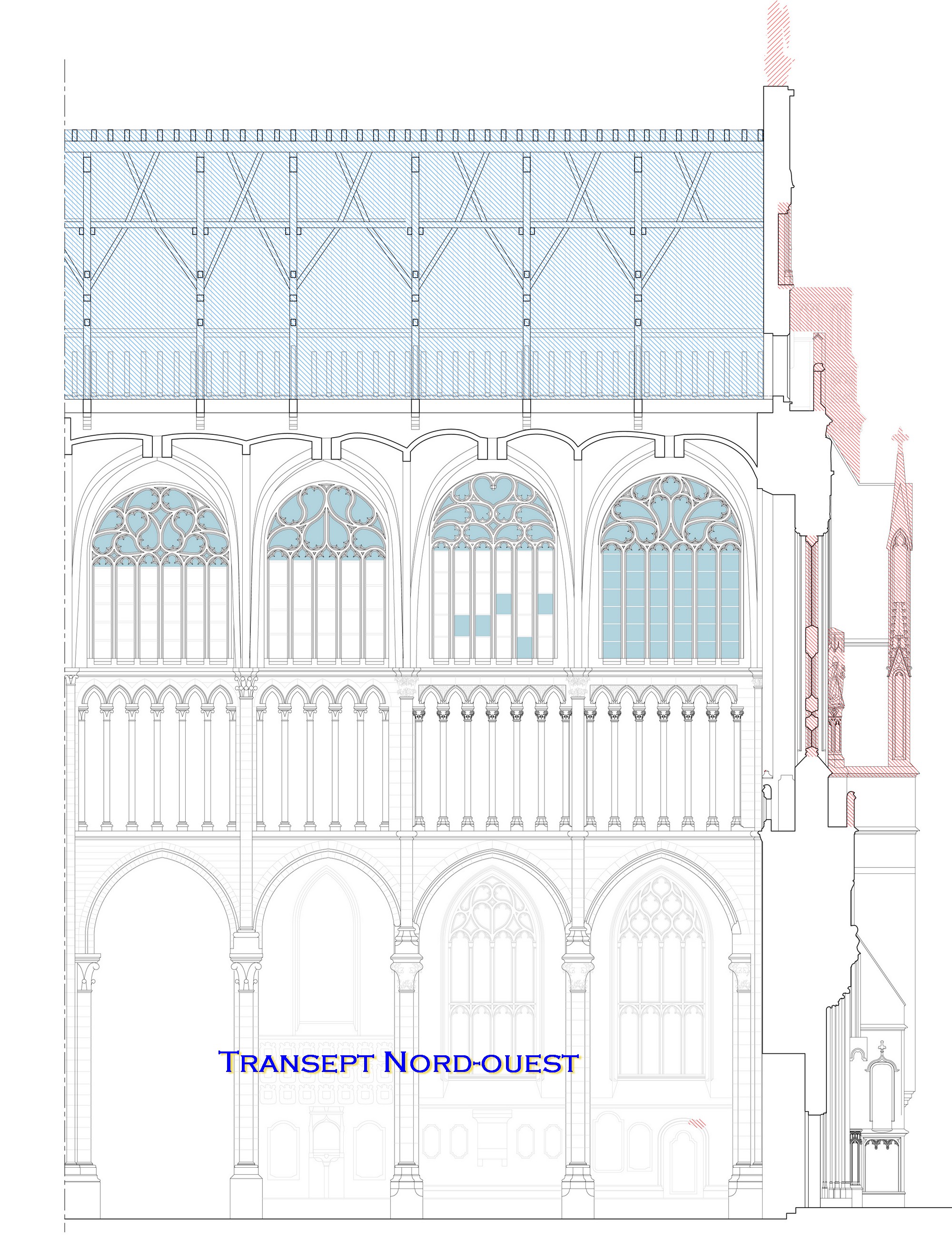

- En 1191 la collégiale est victime d'un nouvel incendie. Il faut reconstruire le choeur, le transept ( les bras du transept sont limités à deux travées ) et le portail sud. Le choeur sera entouré par un déambulatoire sur lequel s’ouvrent des chapelles non jointives. Les bras du transept sont flanqués de deux collatéraux. Cette reconstruction s'étalera sur 30 années.

- En 1194 Baudoin IX de Constantinople, devenu Comte de Flandre, après la mort de Marguerite d'Alsace, revendiqua les terres données en dot à Isabelle de Hainaut, comme faisant partie de son héritage. Allié au roi d'Angleterre Richard ler, il força Tournai, Cambrai et Douai à se rendre. Arras résista, l'année suivante, Baudoin IX vint assiéger Saint-Omer, s'empara de la forteresse du Colhof et tenta l'assaut à la porte Boulenisienne, mais il fut repoussé. Néanmoins il ne se découragea pas, et malgré leur valeur et leur courage, les habitants, faute de vivres, se virent forcés de capituler le 4 octobre

1198, après une résistance de 28 jours. Par la paix de Péronne en 1199, Saint-Omer et Aire furent acquis définitivement à Baudoin IX. Les choses restèrent en cet état pendant onze années,

et ces deux villes ne firent retour au roi de France qu'en 1211, leur reddition étant une condition imposée par Philippe-Auguste à son consentement au mariage de Jeanne, fille de Baudoin, avec Ferrand du Portugal.

- En 1195 débute la construction de la Tour octogonale, elle s'achéve en 1203.

- En 1203 pavage avec des petits carreaux de grès de la Tour octogonale ( deux étages ), de la chapelle saint Job, et de la distribution entre le Déambulatoire et la Tour octogonale.

- En 1231 Louis IX et sa mère Blanche de Castille vinrent à Saint-Omer. Pendant son séjour, il confirma les priviléges des monastères haut et bas.

- En 1259 la ville de Saint-Omer accueillit encore Louis IX qui reconduisait Henri III, roi d'Angleterre, après avoir conclu avec lui un traité dans lequel celui-ci renonçait au duché de Normandie. Les deux monarques passèrent à Saint-Omer les fêtes de Pâques, et logèrent au monastère bas.

- En 1375 reconstruction des voûtes de la tour octogonale. Allongement des bras du transept sud de deux travées, démontage de la façade. Reconstruction de la nef. Ces travaux s'achévent en 1395.

- En 1378 débute la construction des chapelles latérales de la Nef. Début des comptes de fabrique et capitulaires qui sont archivés par la bibliothèque de la CAPSO.

- En 1386 finition des trois chapelles sud de la nef, travaux sur l’horloge construite avant 1378 avec la réfection de l’image du soleil et de la Lune.

- En 1403 finition des chapelles nord de la nef.

- En 1449 allongement du bras nord du transept, les travaux se terminent en 1472.

- En 1473 la Nef centrale est achevée.

- En 1473 construction de la tour occidentale en habillage de l'ancienne tour romaine, les travaux se terminent en 1521.

- En 1486 construction de la flèche de la croisée.

- En 1506 achèvement des voûtes.

- En 1555 les travaux d'embellissement des chapelles sud démarrent.

- En 1557 le chantier de la Tour Porche démarre afin de remplacer le portail Occidental existant.

- Au XVI ème siècle repavage avec des dalles funéraires et des dalles gravées des deux premières travées sud et nord de la Nef.

- Au XVI ème siècle repavage avec des dalles funéraires et des dalles gravées des deux premières travées du Transept nord et de la chapelle des Trépassés.

- Au XVI ème siècle repavage avec des dalles funéraires et des dalles gravées de la Sacristie, du Vestibule et de la chapelle saint Jean Baptiste.

- En 1606 La flèche de la croisée est détruite par un ouragan, d'importants travaux de reconstruction suite à cet accident sont entrepris.

- En 1608 blanchiment de toute la cathédrale et suppression des 14 statues de la Nef centrale.

- En 1610 réalisation d'un cadran solaire au dessus du portail sud.

- En 1628 démolition puis reconstruction de la chapelle axiale ( deux fois plus longue ).

- Au XVII ème siècle réalisation des clôtures des chapelles latérales de la Nef

- En 1753 le Choeur des chanoines est pavé de marbre.

- Au XIX ème siècle démontage d'une partie du pavage de la Sacristie et de la chapelle saint Jean Baptiste pour le remplacer par des carreax vernissés.

- Au XIX ème siècle pavage en marbre de la chapelle de la Conception.

- Au XIX ème siècle pavage en grès de la chapelle saint Martin.

- Au XIX ème siècle pavage en carreaux vernissés des chapelles ( Assomption, saint Erkembode, saint Maxime, sainte Aldegonde, saint Omer, saint Denis, Wissocq, saint Sépulcre, ancienne Conception, notre Dame de Pitié ).

- En 1839 pavage en carreaux vernissés du Déambulatoire.

- En 1840 pavage en marbre de la tavée centrale de la Nef.

- En 1842 pavage en marbre de la tavée sud de la Nef.

- En 1842 projet de restauration de la Cathédrale par l'architecte Morey.

- En 1845 le pavage en marbre du Choeur des chanoines est déposé puis le Choeur des chanoines est repavé en marbre identique à celui de la Nef.

- En 1847 pavage en marbre du Labyrinthe identique à celui de la Nef.

- En 1847 établissement de combles provisoires au-dessus de la tour octogonale

- En 1848 pavage en marbre du Transept Sud ( travées centrale est et ouest ) identique à celui de la Nef.

- En 1850 pavage en marbre identique à celui de la Nef dans les chapelles ( saint charles Boromée, saint André, saint Esprit, saint Jean Evangéliste, ancienne saint Gilles, saint Job ).

- En 1850 pavage en carreaux vernissés de la Nef ( travées nord ) et du Transept nord ( 2 travées près du Choeur ).

- En 1851 Démontage du pavage du Transept nord ( 2 travées centrales sur 4 ) et pavage en carreaux vernissés.

- En 1860 restauration du portail sud

- En 1861 nouvel incendie de la Cathédrale, les combles sont ravagés

- En 1868 restauration de la chapelle axiale.

- En 1879 démontage du pavage de la chapelle axiale, et repavage en pierre de grenoble.

- En 1880 restauration de la toiture de la Tour octogonale.

- Au XX ème siècle pose d'un parquet sur le pavage existant de la Sacristie.

- En 1912 réfection partielle de l'astrolabe de l'horloge.

- En 1932 remise en état du couronnement de la Tour octogonale.

- En 1942 bombardements avec de légers dommages.

- En 1954 réparation de la toiture octogonale

- En 1964 réfection de la toiture du beffroi.

- En 1983 fouilles archéologiques, puis reprises en sous-oeuvre de la Tour octogonale.

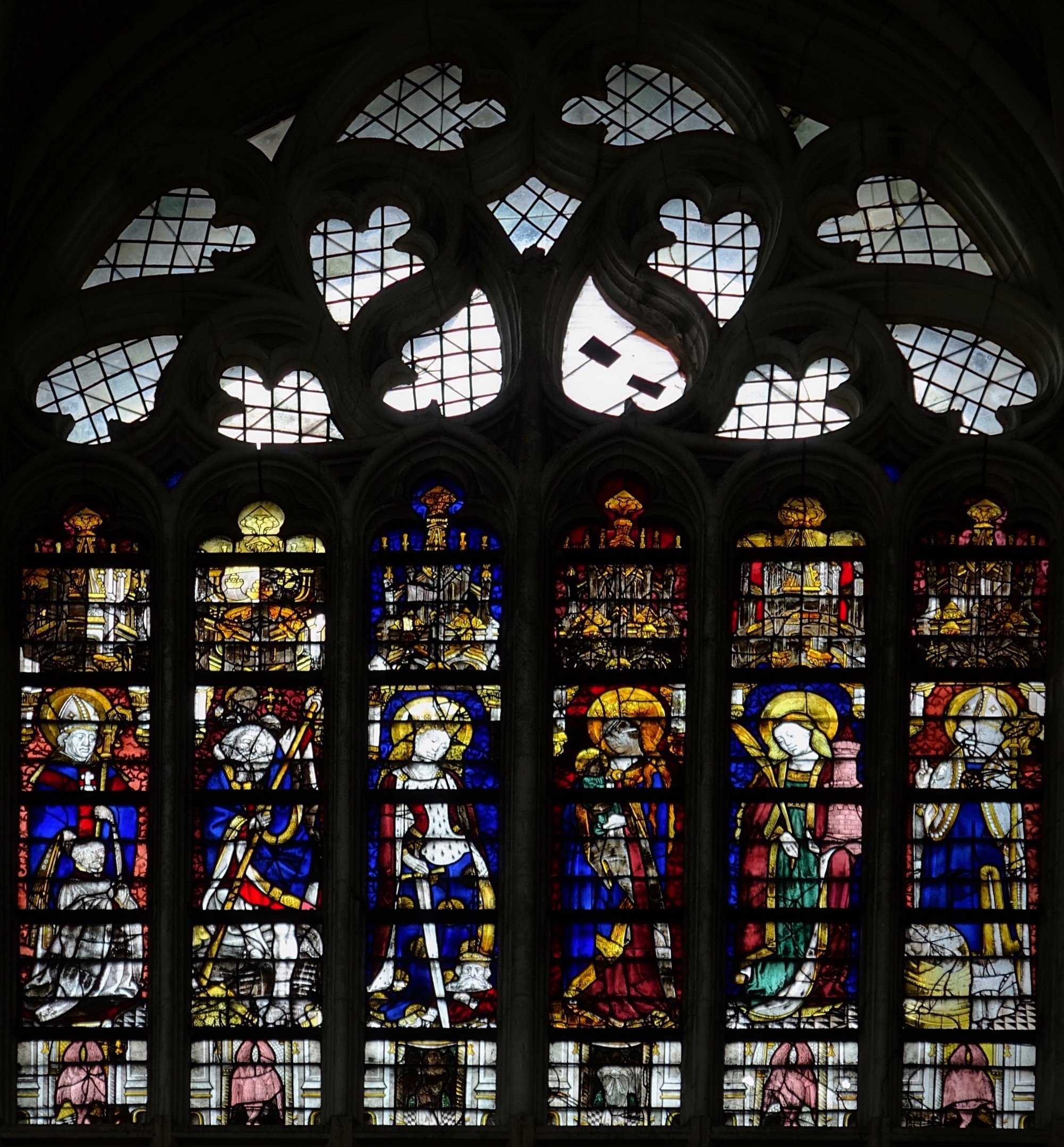

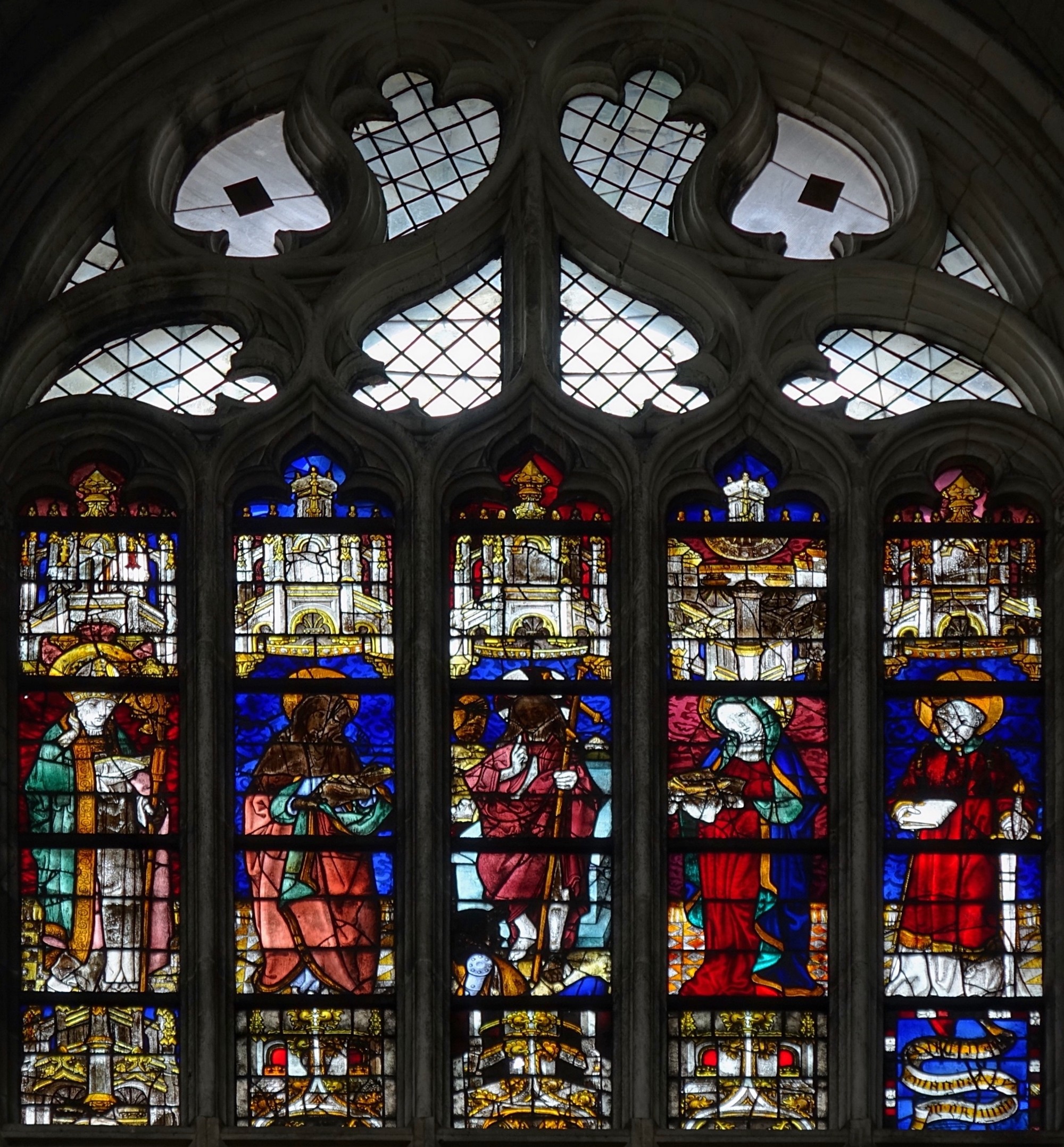

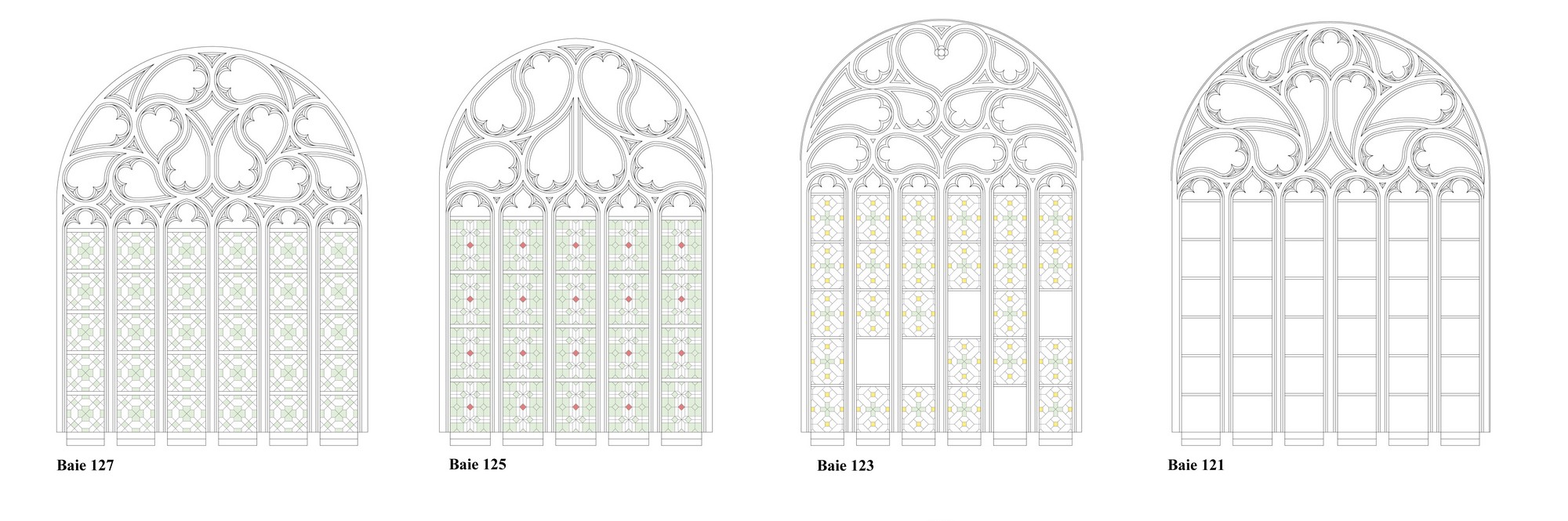

- En 1984 restauration des verrières, des portes, de la cour et du carrelage de la tour octogonale

- En 1996 dossier d'études préliminaires à la restauration de la cathédrale ( dont ces dates sont extraites ) par la DRAC ( François PILON ). Coût estimé de la restauration complète : 46 millions de francs durée des travaux 20 ans.

- En 1999 fin de la restauration du portail sud et commémoration du 8 ème centenaire.

- En 2000 mise en conformité électrique de la cathédrale.

- En 2001 réfection partielle du couronnement du beffroi, démontage partiel des vitraux pour leur restauration future.

- En 2004 réfection collatéral nord, architecte Lionel Dubois.

- En 2007 réfection 3 faces de la Tour porche et écroulement de l’échafaudage à cause de

la tempête ( vents supérieur à 130 Km/h ). Dégâts important au niveau de la toiture de plomb dessus collatéral sud, une fenêtre basse détruite, mise au tombeau en partie détruite, rambarde et tourelle HS. Comme les choses vont trainer le mérule va s’installer dans les petits greniers du collatéral sud, dans la sous toiture plate, et dans le beffroi des cloches. Réfection de la toiture plomb collatéral sud Architecte Lionel Dubois puis Etienne Poncelet qui finira la toiture terrasse du collatéral Sud.

- En 2013 étude dans le but de protéger l'horloge ( 6 années de travaux prévus après 2015 ), faite par la DRAC. Dossier sans suite.

- En 2014 le 14 mars mise en arrêt des cloches par les Amis de la Cathédrale car le beffroi menace de s’effondrer.

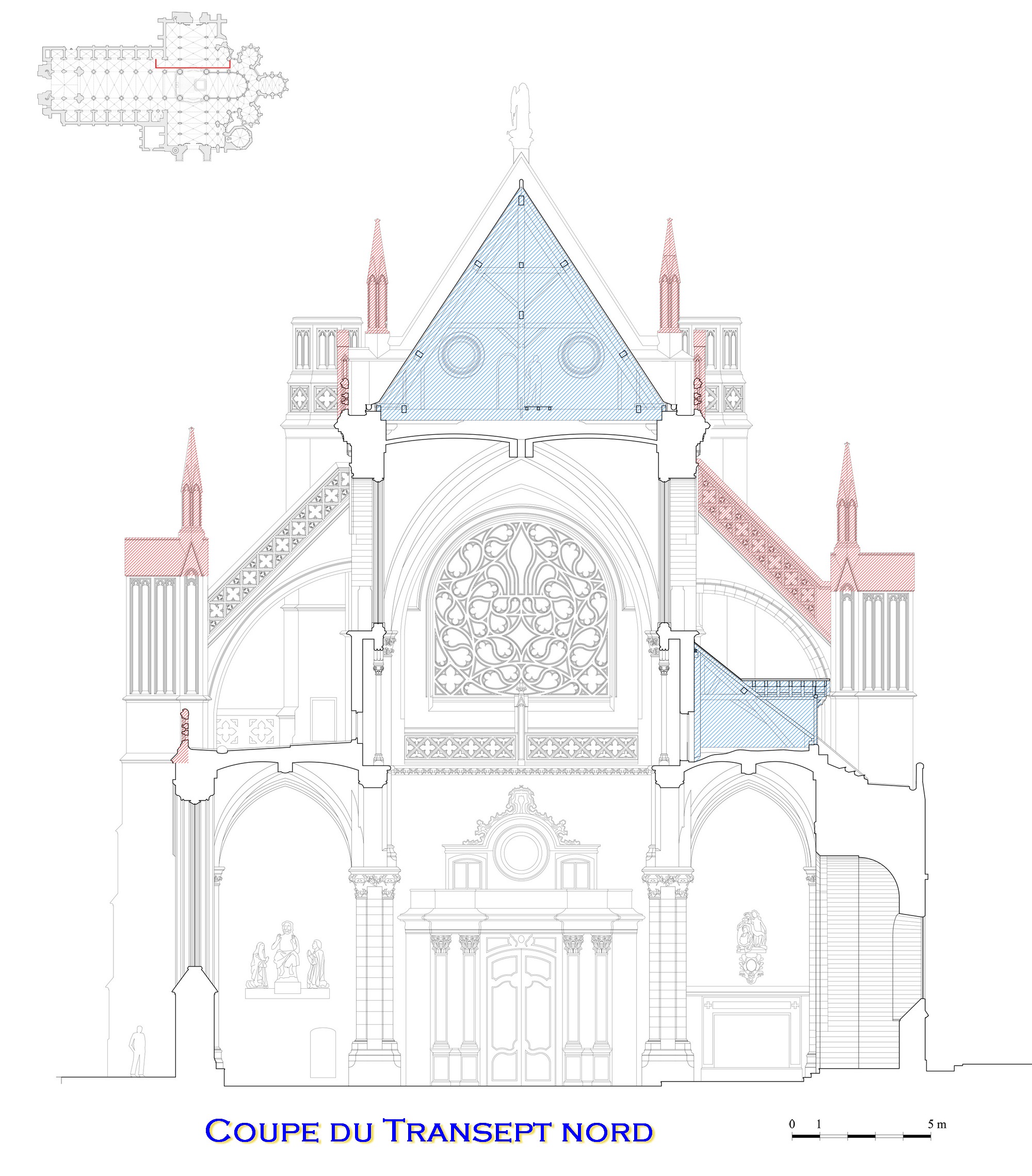

- En 2015 étude des travaux à réaliser sur les charpentes ( beffroi, transept nord, et déambulatoire côté nord ) faite par M. Poncelet. Seule la réfection de la charpente du beffroi sera réalisée pour un côut 6.2 Millions d’€. Dossier de 49 plans et DCE archivé par Bernard Delrue en accord avec M Poncelet.

- En 2016 charpente du beffroi restauré à l’identique contrairement à ce qui était prévu dans le dossier d'études de 2015. Adjonction d’une cloche Domitille, et baptême de deux autres cloches ( Omer car restauré et Jeanne jamais baptisée ). À Pâques le plenum est relancé.

- En 2019 restauration partielle du portail nord selon tranche 1 de l'étude de 2015. Les travaux de purge des fondations, la collecte des eaux vers le collecteur de la Rue Sainte Croix et l’abaissement du secteur pavé face au portail ne sont pas faits.

- En 2019 nettoyage complet des chéneaux.

- En 2020 réfection de deux balustrades du transept Nord.